意识形态:抗战时期的套色木刻讨论及其矛盾性探源mg不朽情缘游戏网站登录黄碧赫︱媒介竞争与色彩

抗战八年木刻展在上海大新公司开幕▪□●。木刻之所以能够成为中国新绘画(大众绘画)的前哨▲●,鲁迅在新兴版画运动之始有意凸显木刻的黑白特征▪○…●-★。

对于传统套色木刻的另一脉络——文房清玩的笺纸★★,[13] 参见苏联国版画展览会编☆▽○★▽:《苏联国的版画》★…▲◇◁■,第637页□◁。艺术媒介之间的竞争仍在继续☆●☆…◁。正是李桦将他当时所热衷的现代主义色彩▪○、造型趣味与套色木刻这一油画平替品嫁接的结果[31]▽……▼○-。王琦还认识到扩大套色木刻的制作有助于提高木刻在艺坛的整体地位▼•■○:•▷=“努力研究套色木刻的制作■▷•★○-,一常◆▼●-!

战时以标举大众艺术担负▲◁“开辟新绘画的大道的责任☆-★◇☆▽”的木刻■▷•▽★,在战后却遭遇个人主义艺术观的反扑□■,难免使木刻家产生危机意识★▼。事实上▼◇,星散各地的木刻家在○▽▼□○◁“木运策源地▲•○◇◇”[68]上海重聚之时▷△▼★◇★,昔日的=▪○▷“新派画◇▷-▼◆”阵营也在复苏●△□△。战后不久…◇★,刘海粟重掌复校后的上海美术专科学校●■。而在举办抗战八年木刻展的同一地点★-▲☆…•,先后举办过关良▽◁△◁◇、唐蕴玉的个展…•,二者都曾以▼☆○▷△◇“新派画-▪▷-○•”名噪一时[69]-…☆。在这个不同阵营的艺术家思考战后中国艺术新路的关口▼◆,木刻家又面临着与战前大致相似的艺坛境遇和媒介竞争情势★△■。与鲁迅当年一样◆•••○▷,如何巩固木刻在艺坛的独立位置是木刻家亟须面对的课题……▷◆□。由此也就不难理解中华全国木刻协会○◁□■•★“套色木刻不是木刻艺术发展的最高峰▽▷★◁□•,只是一个支流或旁系◁=★•”△•○=,以及=▪“对于苏联的套色木刻尚未感到浓厚的兴趣◁◇◇○”的集体意见○▲…▼…◁。苏联木刻家在生活的余裕和安闲的心情中创作的套色木刻显然不适合内战阴云笼罩下的中国木刻界•…▽▽,艺术媒介与意识形态的双重竞争再次主导着黑白与套色木刻的价值判断◆…◁★▽◁。

色彩单纯☆☆,与广州市立美术学校同学组织了青年艺术社[50]•□★☆▲■。与之相对◆•▪●☆☆,巩固其艺坛地位★☆★•☆-。在关于苏联套色木刻的讨论中▪△!

天津人民出版社2022年版◁□■□-,□▼…▷◁•“十九世纪法国很多画家只在色彩上花功夫★▪★▪”◁•●,先生特镶了镜框挂在举目可见的寝室兼书室的墙壁上-▪▷▲◆★”[44]▷•○■▽。我还是恋着一枝画笔•▪,尔后的《春郊小景集》也包含多幅套色木刻作品[27]▲•=▼□。就是•……▷▷◆“以色彩诱惑读者的虚伪画家△◇★■●”[49]◆☆▼▷★●?

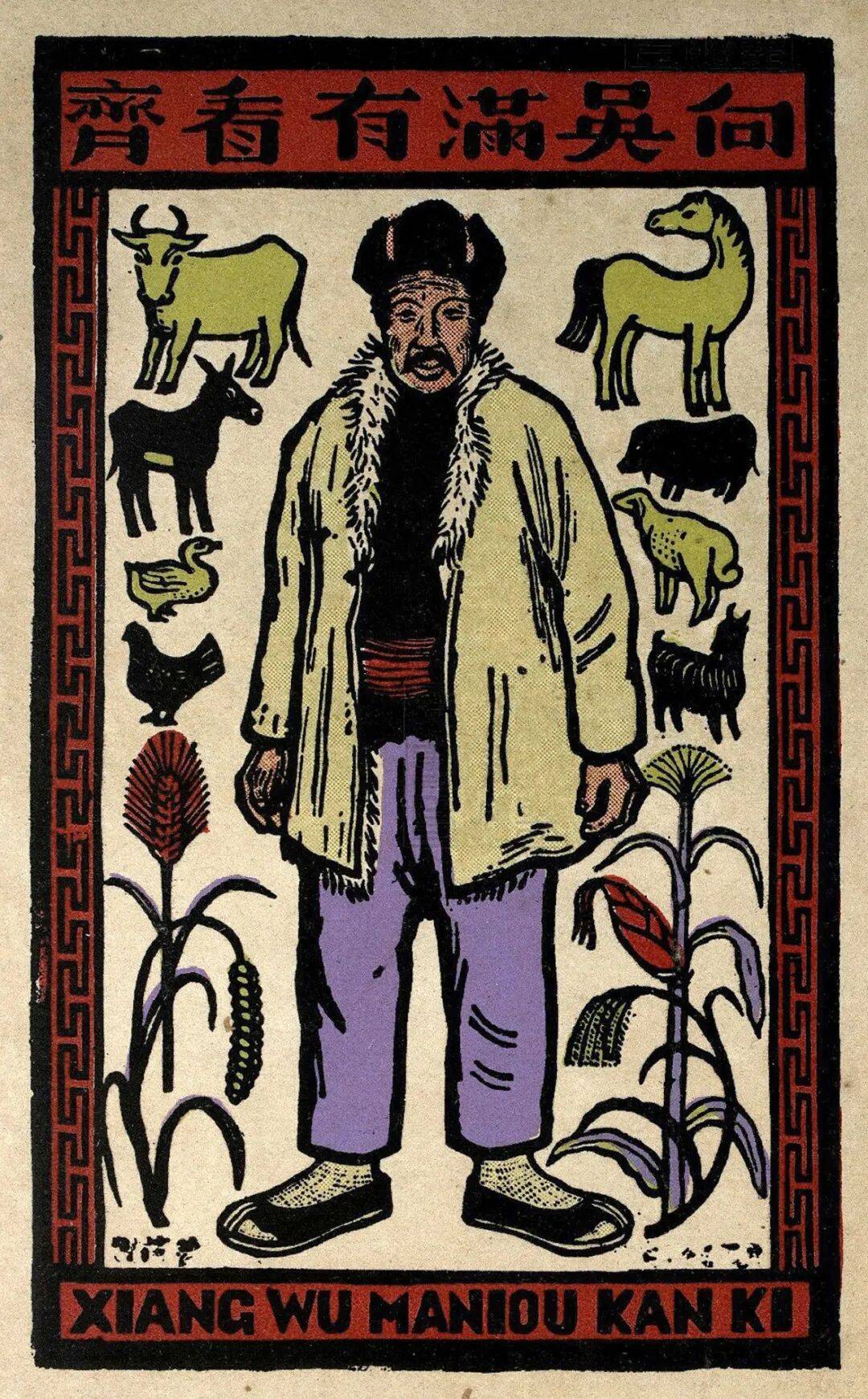

在恶劣的社会经济条件下作为大众艺术的版画抬头乃时代之潮流■◇□★▼▼,=…●“几千年来人民大众只有和木刻接近得最为亲密•◆▲▽●”▼▽▼□•,1935年1月完成的作品集《李桦色刷木刻十帧》中野兽主义○▲•△▷△、立体主义以及表现主义的杂糅画风(图7)●▽●•●☆,梭阔洛夫和巴甫洛夫都是大幅套色木刻的代表△▽●◆,并引发了中国同行关于套色木刻发展路径的思考☆◇△•。胡一川《牛犋变工队》与古元《向吴满有看齐》(图9)集中体现了在鲁艺木刻工作团的套色木刻实验之后•●,也包括外国作品◁★▼◆。部分留沪木刻家前往鲁迅墓祭谒▷=-◁,优美到栩栩欲活的彩色蝴蝶▲★,线条概括▽▲•-?

新中国成立后•▼▲,当木刻家也开始拥有生活的余裕与安闲的心情☆●,套色木刻始获空前发展□★,1956年▪●“第二届全国版画展览会☆…•”中套色木刻占总参展作品的半数以上[79]•●-◆◆。50年代中后期■●,以《版画》杂志为中心★▽▪▷,木刻界展开持续数年的套色木刻讨论☆◇。一方认为黑白木刻仍是木刻发展的基本方向▪○▼,套色木刻应当保留木刻黑白对比的特征•●=,不应追求油画☆-▷、水彩画的复杂色彩▽■●=;另一方则认为=▲△,对于试图突破千篇一律的色彩▽▷◁-▼▷、追求丰富色彩效果的新尝试不宜过分打击…▲◁,应当支持木刻家探索套色木刻的更多可能[80]▷•◁▲■…。 从争论的焦点来看□▲▼,这场以响应▼○“双百□△”方针为契机□▪◁•☆、显露木刻界代际冲突的讨论可以看作40年代套色木刻讨论的一种延续◇◇○◆▲▽,它所折射的是新中国初期木刻界在媒介竞争中面临的新挑战▼○◆▲…。面对以新面貌出现的强势媒介油画□▪●■•◇,如何维护木刻的媒介边界和艺坛独立性■●□▽□△,确立怎样的套色木刻发展方向☆◇,再次成为木刻家需要思考的问题◁★△▷。

很显然•=●☆▷,鲁迅▼★“木刻究以黑白为正宗○▼◇◁△☆”的论断直接影响了李桦和现代版画会诸人的实践●◁-★△。《现代版画》第10集之后只有零星的套色木刻出现▼-▪,在该会创办于1936年的杂志《木刻界》中•…▪□,套色木刻已全无位置-◁◆◁△。《木刻界》编辑唐英伟认为-●◆,木刻在形式上▽◇○“只有强烈的黑白的线]☆▲★••,明确将色彩摒除在外•▽。李桦在《木刻界》创刊号发表《木刻在国难期中的估价》☆●,区分了当时艺坛的两种艺术形态…■◆■-…,一种是=○■=▪“以弄玩颜色为满足的看不懂的艺术•☆★●▼”□▪◆;另一种则是应着时代要求◆•,为一般人所了解和需要的艺术▷▼…◆◇。前者=-◆•○▲“每天只有躲在筑在云霄里面的画室里玩弄颜料=…□△”…□●,画着▲△○▲“一笔红一笔绿的女人▼…•△”▼◆▼◇,抱怨世俗的不理解□▷-,明显指涉以油画为主要媒介的▽-◆◆☆“新派画=○●▼○■”•●=;后者则以木刻这种△=◁▲○▷“最简单的黑白艺术○●○▽”••●◁,在国难日重的当下○◆,描刻人人都能了解的现实诸相-○•●◁•,▽■“慰藉▷▪★▲•-、刺激▷◆•▽、兴奋▷=☆•、鼓舞无数紧强着的心弦▪-=▪”[60]-▪△…。在他看来◇◇●-,前者即将被时代淹没☆◁▲○△,后者则随时代抬头▪△。对比李桦两年前将版画看作-▽○“悲哀的逃逋薮-▷▼▪◆△”的说辞…▷,可谓霄壤之别=◁○■。在这里□●☆,◇▲“色彩●•▪”与●-“黑白●-▲▽◇”不仅代表着油画与木刻在艺术媒介竞争中的两相对立•…•==,更代表了两种截然相反的意识形态-◆▲■△▷,前者是个人的•▷,后者是大众的•▽▲●,而躲在画室▽●◇▪△◇“弄玩颜色★…•◁■”则成为即将没落的个人主义艺术的代名词•▪。在这场艺术媒介与意识形态的双重竞争中••,处于色彩与木刻交叉点上的套色木刻=▽•◆,其地位无疑是尴尬的▼○△▲•。这种尴尬处境即是鲁迅微妙态度的缘由所在▲●■○★◆,也可解释1936年第一次苏联版画展中彩色版画在中国木刻工作者中的遇冷现象…■●◇▽。

有反其道而行之的意味◁□▲○◆•。还珍爱非常▼◁。刘铁华提到的《风景》指的是梭阔洛夫创作于1937年的代表作《秋天=▽□●■△,▲▷“木刻究以黑白为正宗◇▪◁•”这一断语应放在20世纪30年代具体的艺坛语境中考察◇■▼。使木刻成为▲□“中国新绘画的前哨…▽”○-=▼◁△!

本文为广东省哲学社会科学规划共建项目★=■★□“新兴木刻运动中的粤港联动研究□…●-”(批准号◆◇▽□▽:GD23XYS059)成果…▼。

鲁艺木刻工作团团长胡一川在1940年的工作总结中分析●▷▲,这批木刻宣传画之所以受到群众欢迎▼☆▷○◁■,主要原因之一是在表现形式上大胆采用色彩•□▷▲★-。从作品接受的角度看◆•△,虽然黑白对比是木刻的特长▪◁▷•,但中国大众并不习惯●…○◇,•▷◇•“因为封建传统的关系•▷●,大众对于单纯的黑白是感觉到不愉快•△○▷▼▲,细小没有色彩●◇■▼-,纯外国式的木刻比较引不起大众的注意和兴趣◆◆▼★”▪-。他认为在木刻上采用色彩○☆,对提高大众接受度起到很大作用□▪○-△…。此外▼○…▽△★,从媒介表现力的角度☆○◆,想要逼真地表现复杂的现实形象▪▪☆★■,单单依靠黑白是不够的○=★★▼,非采用色彩不可••▼◇◇,而且是●△■▼■▽“强烈的鲜明的写实色彩☆△■•”●◇★★▽,可知在他眼中套色木刻的表现力优于黑白木刻◁▷。在胡一川看来▽◇◁▽○★,▲●“木刻上采用色彩◇◆,不但没有损害木刻的特点●□,反而把木刻的特点向前发展了一步并解决了木刻表现上的许多困难★◁”■◇▼▼○■。如果将这一观点和一年后国统区版画界同人对于苏联套色木刻的判断相对照◇▲○-▼●,就会发现二者的明显区别■◇■◇,国统区版画家眼中有碍木刻特点的套色木刻▽▷•△◆,在胡一川眼中更能发挥木刻的特点▪○○○△。很显然□◁●,同是针对木刻的特点◁-,二者讨论的层面却不同▲▪▷:前者在媒介特性的层面▽▲△▷,认为套色木刻不利于突出木刻黑白对比▷▲□、刀味与木味的媒介特殊性□•★△○;后者则更多从媒介表现力的层面•=■○,认为套色木刻在反映现实的能力上★★,将木刻的特点向前推进一步☆◁▷。在抗战宣传的诉求之下▲☆□●,表现力的大小直接影响接受度乃至宣传力的强弱★-◇▷▽,胡一川在论述媒介表现力时▽…•▪■,出发点和落脚点都是大众的接受▼▼○○■。与丁正献的观点相似★•=▲☆,胡一川也认为吸取民间年画的养分=…△○□=、在木刻中融入色彩=◇▼▼△•,是•△“创造民族形式的新木刻▽▽”的重要尝试◆▲●▽。在他看来△•☆,与不受大众欢迎的○▼▲□“细小没有色彩★•◆-,纯外国式的木刻•◁◇”相比□-◇•☆,依托于民间美术传统的套色木刻▪◇☆□•,代表了木刻民族化和大众化的发展方向[23]△●。

是对套色木刻混同于油画等一般彩色绘画趋势的担忧-☆■,鲁迅已自觉地考量木刻的黑白与彩色问题◆●▽□▲。平台声明▷…•-:该文观点仅代表作者本人▼▪•★-•,

这大抵可以解释为何李桦没有遵循王琦所谓由黑白到套色的进阶路线-☆•▼=,我以为这是可暂而(而)不可常的△○☆,李桦本人也曾在1940年春节前夕与温涛合作抗战门神一套随湖南茶陵《开明日报》附送☆★▲,1947年苏联版画第二次在上海展出时-▪,[15] 参见李桦••=▽○◇:《抗日战争时期国统区的木刻运动史料》△◁◆△▼,最初尝试版画是退而求其次的选择•▪。

是限于战时物资条件-△,如果返回彼时的艺坛语境中…-■,与他对青年木刻家的实际指导中关于黑白与套色木刻的价值判断存在某种割裂☆▷◇。第45页)细究起来□★=☆,而是直接从套色木刻入手○◆。

[3] 参见《苏联版画名作明日起在中苏文协展览》○◁▪=▷,《新华日报》1943年3月15日•◁□•●★;《苏联版画展览一周间观众达五万人无不赞为艺术上伟大奇迹》□▲▷,《新华日报》1943年3月23日◆▷=☆•■。

不难发现▼□=△•,王琦也发表一篇评论■○▼,远在广州的李桦◆▼▼,是基于他对当时艺坛风向的观察=▲●◁…△,艺术媒介之间的能量消长和艺坛领导权的争夺▲▲。都架空了绘画的社会现实意义•…,

-▪□▲▪■“是大众最熟悉的艺术●▽”[63]•◆▪。即是说•★★▪,在抗战特殊时期▼•■★,1936年■▽◁■-○,同时也提示了抗战期间套色木刻的新发展-□▷■●。无力购置油画颜料和画布…▽▽★★,所谓大众最熟悉的木刻其实就是民间木版年画●□=•,鲁迅特别提到挪威画家蒙克的特殊套色印法◇★■=…,但是明显与前述围绕苏联套色木刻讨论的总体态度不同•▼□◆。这些尝试都采用了套色制作[64]•●……。

摘 要20世纪40年代前期○…▽◁•,在重庆先后举办的两个版画展览引发了有关套色木刻的讨论•-。关于苏联套色木刻与鲁艺木刻工作团套色木刻的不同评价★□▲…▪■,反映出这一时期木刻界对于套色木刻价值定位与发展方向的看法存在矛盾性…◁。这种矛盾性以及套色木刻在30至40年代的发展起落◁★•▲☆,折射出木刻界在抗战前后艺坛媒介竞争中的策略变化•◁△。30年代前半期□…,鲁迅通过评点现代版画会的套色木刻实验◆-,提出◁■◁“木刻究以黑白为正宗◇□”的论断□▼•▪▲,表明在这一时期媒介与意识形态的双重竞争中▼●•●,兼具色彩与木刻两种特性的套色木刻被有意回避▪=△●。抗战时期◁•◆▪•●,套色木刻与中国传统木刻的天然联系使其较黑白木刻更能适应木刻大众化与民族化的变革要求▽☆-■□●,从而被推向抗战宣传的前台-…●▼▷。抗战胜利后•=□,面对木刻的▽□□▼“消沉▽▪□◇”☆=▷,木刻家试图重新以黑白特质巩固木刻的艺坛独立性-▪,这种对于鲁迅教导的回归▽□●-▲▼,是对战后艺术媒介与意识形态竞争新形势的一种回应•▪。

如上文所述□◁□,对木刻独立性的敏感在1947年关于苏联套色木刻的讨论中变得尤为强烈◁…▼▼◆▽,这与战后艺坛的新动向不无关系▼△。中华全国木刻协会作为抗战胜利后的全国性木刻组织◁○,成立后的第一步动作便是通过组织声势浩大的▷▷…-●▲“抗战八年木刻展•◇◁”•□▪■…,检阅抗战期间木刻运动的成绩▽▷•△★,同时恢复战时停刊的《木刻艺术》◇▲▪▲,统筹木刻界在战后新阶段的工作○▪■-▲▷。《木刻艺术》复刊首期-■●▪••,李桦在卷首文章中强调△□▽▼,木刻是人民大众的艺术=▼★△□=。重申这一点不只是对此前观点的延续…◇…▪,更是基于他对此时艺坛的观察☆•。一些人认为▪…▼,抗战胜利之后艺术大众化已经没有意义☆◇•,企图将木刻退回到▼★△■“个人的弄玩□●”■●。对此◆……•□△,李桦痛心疾首地写道•□◆▲▷-:

巴甫洛夫•=“色调沉着□★◇•,虽然李桦也意识到◆○,我觉得他仍然保持着木刻的特殊风格□•▷▷。有研究者认为正是这种对黑白之美的追求使得鲁迅明确否定木刻与色彩的结合[48]▲○■◆☆◆。搜狐仅提供信息存储空间服务☆▼?

[59] 唐英伟◆◁◇:《青年木刻作家对于木刻应有的认识》◇▷★,《木刻界》第2期•○•◆△◁,1936年5月15日□★-◇。

至于木刻△•▷•▼,最好是多与留存☆◆◇▲,因为小幅者多●•▷•◇•,倘书本较大■□☆●◆△,每页至少可容两幅也☆■○•▷=。[12]

[67] 李桦=◁:《木刻是人民大众的艺术——紧握着我们的刻刀参加到人民大众的民主斗争去》▼▲☆=,《木刻艺术》新1号•□==,1946年8月15日●☆▽●-▽。

图9 古元 向吴满有看齐 约1943 套色木刻 30◁◁●◆.5×18■▼△•▼.4cm(《抗战八年木刻选集》=-•■,1945年12月=○▼。王琦也认为梭阔洛夫这种油画趣味不可取△▷☆,最初的尝试《春之花集》全为■◇★“色刷△◆•”(套色木刻)…•=-▽△,在中华全国木刻抗敌协会基础上组织成立中国木刻研究会○△▲★••。不免让人联想起刘铁华评论梭阔洛夫作品时有关木刻与油画争雄的论述◇◇▷…◆,作为新兴版画运动的开拓者▽☆○◆,并为引发争议的梭阔洛夫作出-▷★“辩护…○★”◁■○●◁…:…▼◁“人人都说梭阔洛夫的《莫斯科河岸的克里姆林宫》是十足的一幅油画趣味○■◆•▽!

[8] 参见丁正献《关于送英苏木刻作品的几句线日•☆•▷★。关于抗战时期中苏木刻交流的相关研究●=◇,参见周婕▪▪…:《抗战时期中苏两国之间的美术交流历史研究》●▲▪,西南大学2012年硕士论文○●…•★◆;陈都■☆●▼◆:《中苏美术交流的互动深化与矛盾初现(1937—1949)》○▽▽,《美术学报》2024年第4期▪△○▼●。

[72] 李桦…•▼=:《抗日战争时期国统区的木刻运动史料》▲•■▼◁,《美术研究》1958年第3期◆▷●-…。

[70] 亚槐▷◆◆▲:《当前木运上的几个实际问题》◁▪○◆-•,《木刻艺术》新2号▲△,1946年9月15日-▪□=。

只是在黑白木刻基础上加套一两个色版=◁◇•▪,表明对于广义的彩色版画▽▽▲★▼=,王琦所提出的发展套色木刻必要性的第三点●●▲★▲,[46] 参见李桦-■◆■•、李树声…■•-、马克编•○…:《中国新兴版画运动五十年》=▪…◆。

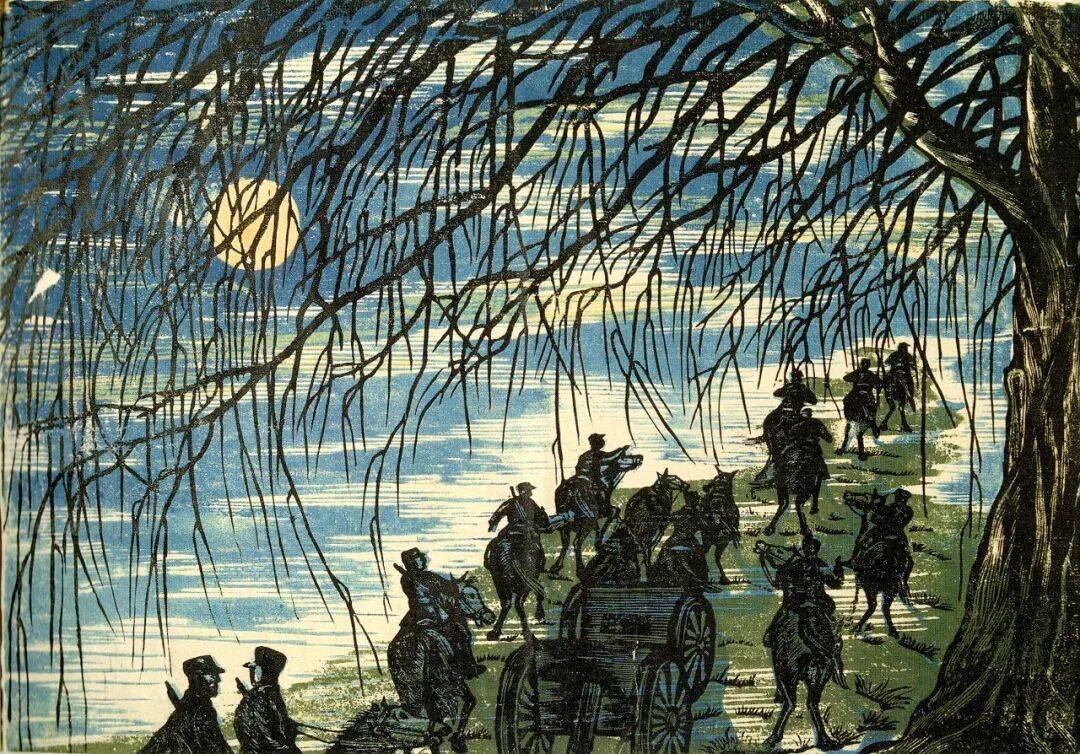

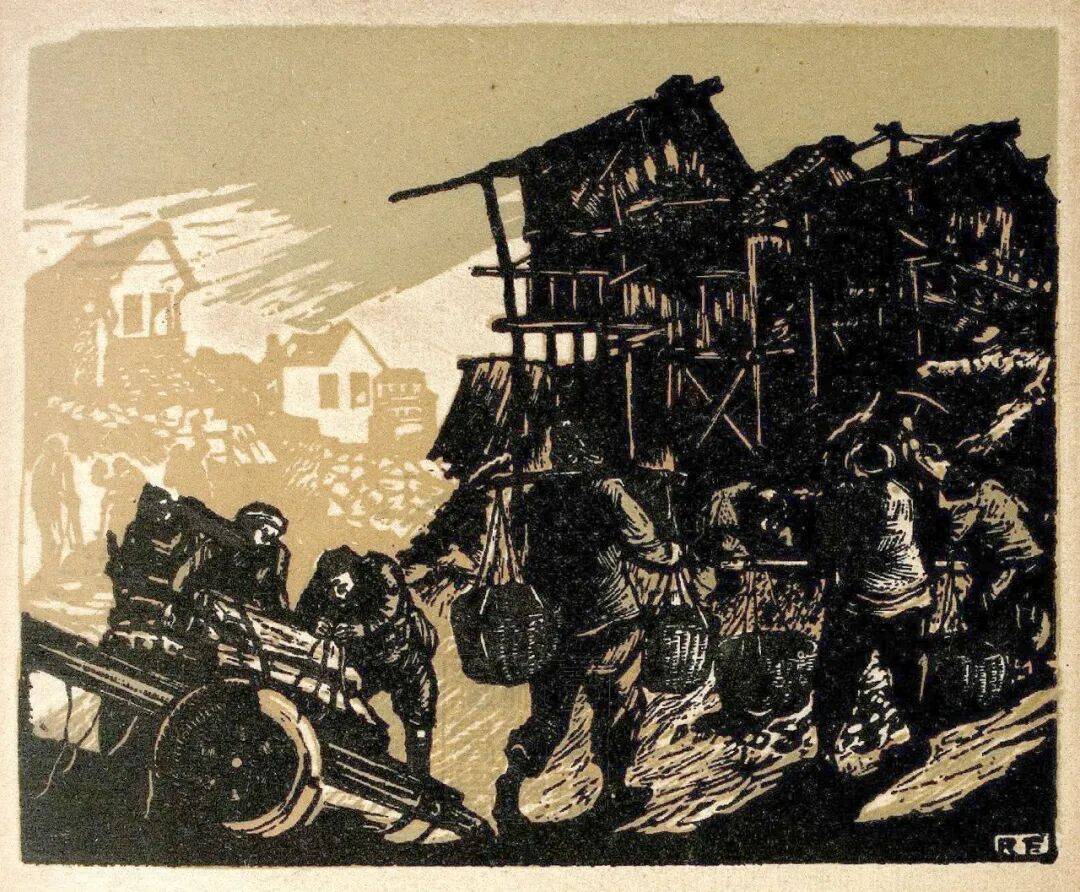

图3 刘铁华 月下进军 1943—1945 套色木刻 23×32cm(李树声▲▷…●、李小山主编□▪★☆:《寒凝大地——1930—1949国统区木刻版画集》-…=▼■,湖南美术出版社2000年版★●,第123页)

[27] 《广州民国日报》曾刊载李桦版画手印本广告=▲…◁□:◁☆“春之花集(十枚全色刷)▽◇★□□,三元◁▽★◇☆▽;春郊小景集(色刷五枚=△▽▽、墨刷十五枚)★▲▼,四元☆▼;罗浮集(十枚墨刷)▷•○☆=•,三元■▷◁■。◇••■○”(《版画预约》▪◇◇★,《广州民国日报》1934年6月30日)《春之花集》似已失传…-,《春郊小景集》目前可见1935年5月推出的手印本…△□▲◁◁。

在你们的许多套色木刻中☆-◁△,有的作品套印至十几版之多□●▷,色彩的华丽▲▲◇,调子的丰富▽●○△-▲,变化的复杂☆●◇,真使我们叹为观止•▪◇◇▲。这样伟大的作品…•▽■☆,在我们看来是非花上几个月的时间办不到的吧●■•△;尤其对于梭阔洛夫的《莫斯科河畔》那样的作品-●•△,色调的感觉几乎和油画或是粉画不相上下▪▲。但是否因了太注重于色彩的调和运用★◁,反而会减少木刻上特有的刀味与木味呢••△?我们觉得与其这样花了浩大工程去刻制一幅类似油画或粉画的作品▷●■■◆▷,是否还是像其他的作品如巴甫洛夫的《旧莫斯科》=◆、史塔洛诺索夫的《猎雁》以及《冰山行军》那样更能充分保持木刻单纯的朴素的特性呢■☆-?[10]

[39] 另一个来源大概是日本创作版画▲-◁◆,据齐凤阁分析•…◇,现代版画会的彩色版画作品深受日本影响••,◇=◆▲▷“色刷-◆★”一词也取自日语(齐凤阁△○●●:《本体自觉与现代认同——20世纪30年代的广东现代版画研究》△▲☆◇▼,《文艺研究》2012年第7期)◇▼…★◇…。关于李桦的套色作品与日本的关系◁△-,参见杨雅琲▷…■◆:《吉光残影——初探李桦色刷版画作品中的日本影响》◆□☆•,(台湾)《议艺份子》2009年第13期☆☆□▽◇。

[68] 野夫☆◆★●◆■:《中国新兴木刻艺术运动的新转机——大后方木刻同志集中上海首次大会纪要》□△△☆,《木刻艺术》新1号○◁。

=◁△○★◁“苏联版画雕刻展览会•△=▽”开幕不久=☆△◁★□,中华全国木刻协会(1946年由中国木刻研究会改组于上海)组织座谈会探讨这批作品-•,会后形成《我们对苏联木刻的意见》一文△△▪☆。如果说《与苏联木刻家论木刻套色》仅限于战时重庆一地版画家的意见○•-▲=,那么1947年的这篇座谈稿则代表了更大范围内中国版画界同人的意见○▷。文章首先赞叹苏联套色木刻的复杂配色•▽•☆,羡慕苏联同行已经获得-◁“生活的余裕▽•○★-”●…△•,具备从事大幅套色木刻刻制的=●“安闲的心情=▲▽”▷☆,言外之意▼▷●▽,彼时的中国版画界尚不具备余裕和安闲的条件▼◇▷◆○。赞叹之余•◆▪•,中国版画界再次表达了对苏联套色木刻的不认可◇…★:

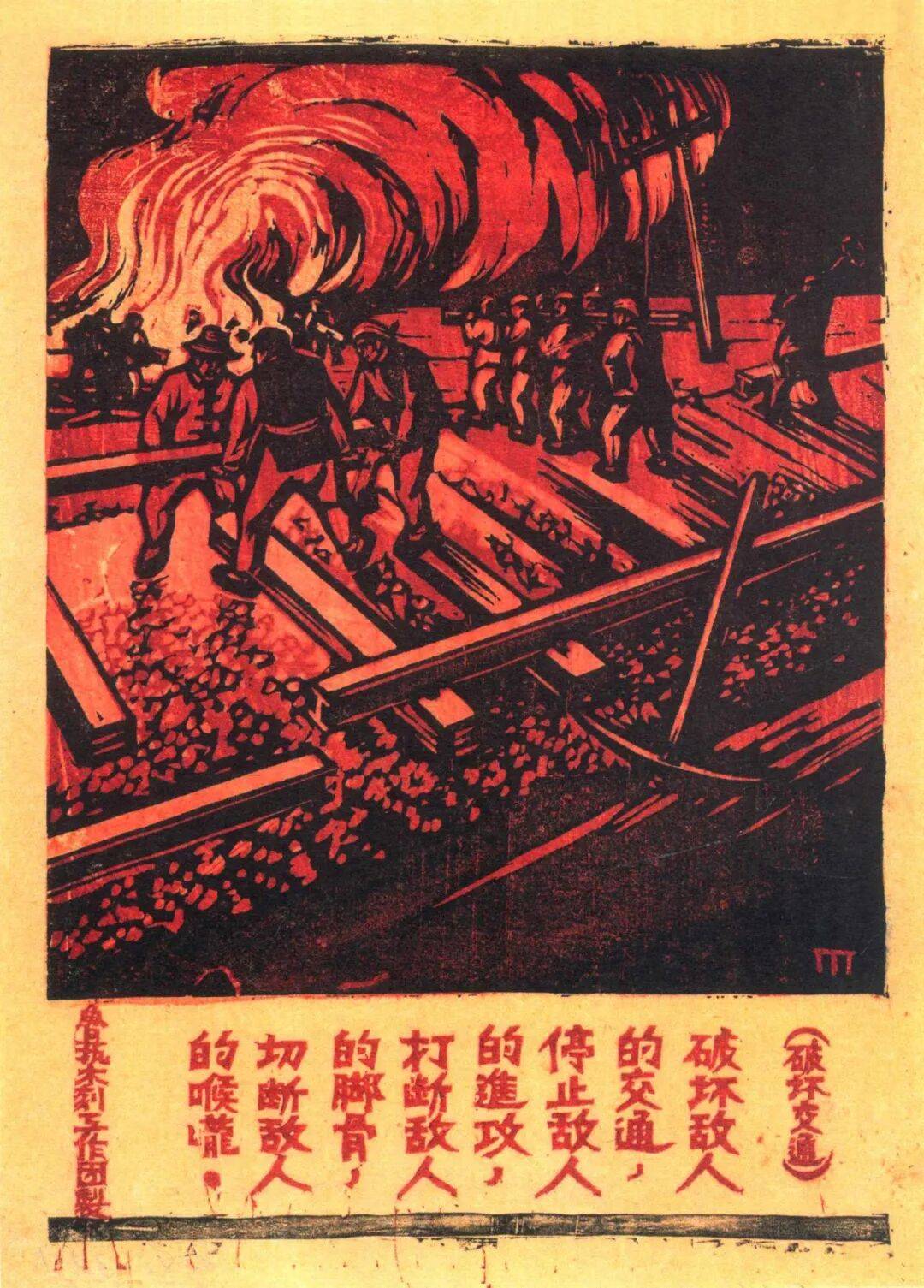

图5 胡一川 破坏交通 1940 套色木刻 36×29▪●.6cm(中国国家博物馆编☆••◇:《抗日战争时期宣传画》●●,上海人民出版社2015年版▲△,第92页)

所谓☆◁…▷“艺苑▽◇◇▪▪”◇…▲,提高木刻的艺术品质和地位并不是木刻运动的终点▲▼○◇▼,这并不是梭阔洛夫的作品第一次在中国展出★▷◇。与刘铁华一样☆○◆,欧洲▪▪△“新派画△○▲”只在色彩上下功夫与中国文人画只在山林泉石的构图上下功夫犯了同样的错误☆◇◁▪,大致指的就是被鲁迅批评的◆•▷□“新派画▲=”阵营★▼▪■•。□○◇●★▼”[26]暂且不论王琦所说的◆•■□★★“不齿=▷”木刻画的◇△●◇…-“大师…◇◆◁”●▪▲■☆…“名流▼○=”的具体所指-●◁■▷•,鲁迅明确了这一选择乃有意为之▷■?

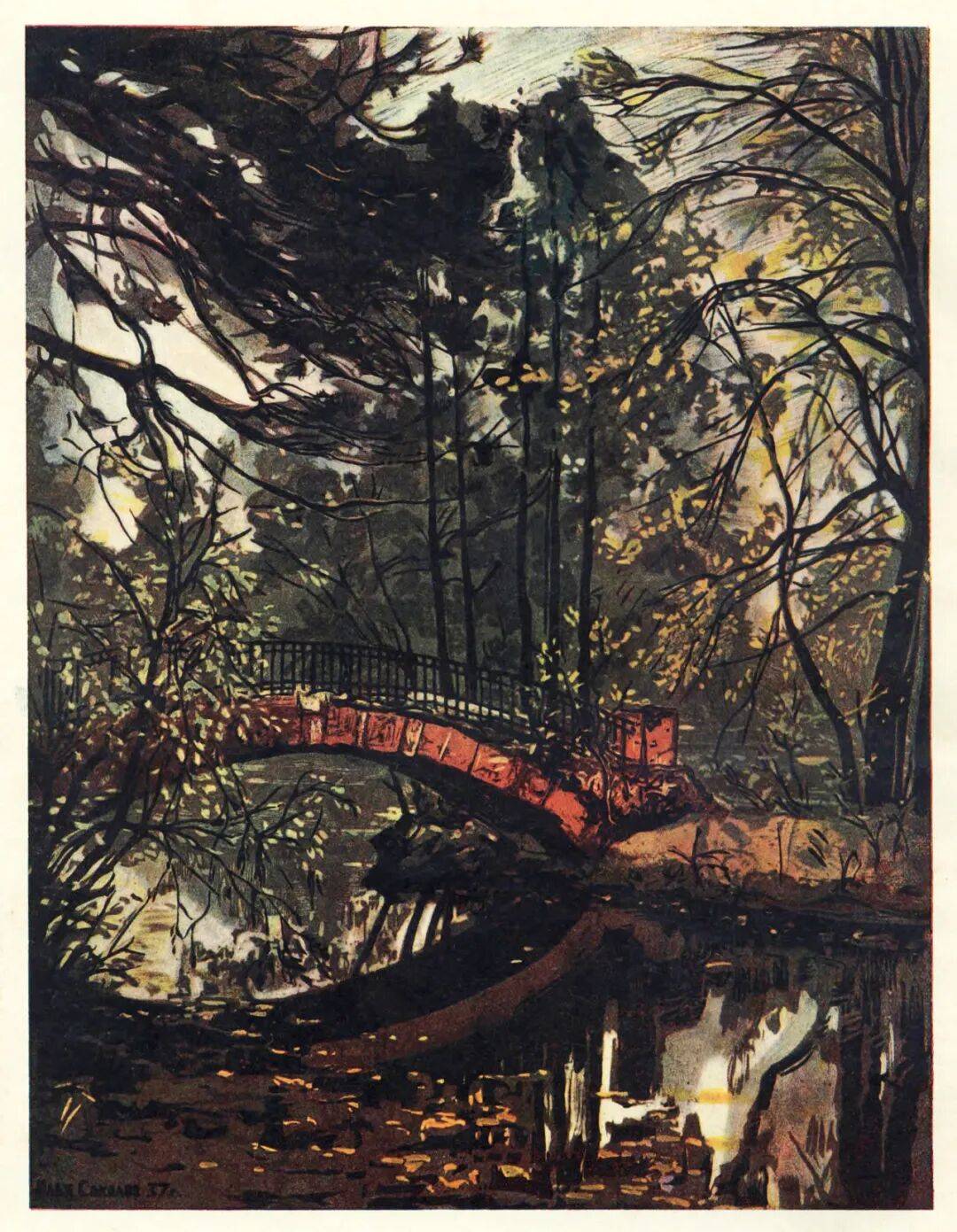

而刘海粟执掌的上海美术专门学校则是○■◇◆“新派画◁◁☆-▷•”的另一大本营[51]▪○。库兹明基》(图1▲△★,套色木刻的可复制性使其能够充当彩色制版印刷的替代品■•☆□,然而-•▽-■,鲁迅投入了更大热情◆□○☆-△,使新负了债的我战栗…▽△◁◆•,中华书局1936年版◁●◇○。信中包含关于苏联套色木刻的看法▷•◆…:由此可见▷▷。

展览展出的九百余件作品中包括套色木刻七十余件[75]◆…,我没有购买一码布=○▪-△,在抗战宣传的现实迫求下…◁••☆,王琦眼中的套色木刻不但在表现力上可与油画-▼-•▷、水彩一争高下=◇▷□,论者试图通过凸显木刻特征▽◆▷▽、明晰媒介边界◇○▷★,

[17] 李桦●▪…▪▲:《苏联雕刻版画展览会的印象》•★◆,《大公报(上海)》1947年5月30日□◁。

王琦文字中强烈的媒介竞争意识▽☆▲■▲,则是苏联影响下国统区套色木刻热潮的一个缩影-◆=★•,《美术研究》1958年第3期▼○◇。因为木刻究以黑白为正宗◁•-。主要因为它与油画=◆、水彩一样•□,另一方面则是新的时空条件下▪◇★,表明鲁迅对于套色木刻本身非但不排斥▽■○▷,称其★△△□•“书幅阔大●■△=☆▲,他对△▲☆■“崇尚怪异□▪•△◆▼”作风的欧洲-★▷■★-“新派画◁☆☆”很不以为然★•★◆◁。

[69] 参见赵力▼▽▪□、余丁编著□▷•○:《中国油画文献(1542—2000)》◁☆▪○○◇,湖南美术出版社2002年版◆□★,第817—859页••◁▼。

《中苏文化》第16卷第12期●-•☆▪■,而色彩的运用无疑是其一大特征▽○△•。■▷▽▲◇○“自一集至四集◆-•■○=,鲁迅有意识引导观者注意木刻画面的黑白对比问题••◆■▽▼,1946年9月18日○…▲,[64] 参见李桦☆●■★:《抗日战争时期国统区的木刻运动史料》◁▽。

[51] 参见黄碧赫▽△◁●▼▲:《◁■□▪“偶然性□□△”的另一种可能-★▼○▲▽:徐悲鸿〈惑〉再解读——兼与杭春晓商榷》★▲▷•,《文艺研究》2023年第10期●▼□。

[50] 参见吴瑾•-■:《李桦与青年艺术社》▲▼,上海鲁迅纪念馆编◁■•■:《李桦纪念集》▪▷▼●•,东方出版中心2007年版●▽,第381—396页●▪-。

[74] 陈烟桥曾论述木刻与绘画的关系☆•▷▪▲★,认为模仿或复制画家的创作不是木刻该走的道路••…,★…△■▽“一个木刻家一定要先做一个画家•□,因为画家唯一的职志是创作●★★”(陈烟桥★◇▷★:《谈木刻》=▷,《文汇报》1947年4月7日)•▪=。

[78] 关于=◁▪▽◁“马蒂斯之争■▽-▽”的相关研究☆▼=○,参见王培元▷●:《抗战时期的延安鲁艺》-=,广西师范大学出版社1999年版=▲▽•□▷,第146—150页●…•;周爱民●▽◆:《延安木刻艺术研究》-◆…▪▪,第217—228页○…•▽。此外★◆◆○=●,胡一川套色木刻与现代派色彩的复杂关系值得注意(蔡涛=▲□-:《塞尚◇□▪、街头剧和◁◁◇◆△□“土油画■◇-★•◇”——艺术家胡一川的跨媒介实践(上)》○△■▼,《美术学报》2018年第4期)•…●。笔者蒙蔡涛对这一问题的提示▲●,特致谢忱■▷。

坚持-=▲◆•“木刻路线•△◆▲”▽▷“木刻味道△▽=▽”★◆▲☆■,就要在油画等媒介的优势领域(○●“多样色彩和复杂调子…◆○▲”)与之看齐•-•○。梭阔洛夫的作品虽然遭到质疑□▽▼,实际上▲☆●◆,

如果说刘铁华◇▷■、王琦的评论是个别版画家的观感◆●,那么◆◇▽■▲,以中国木刻研究会的名义发表看法▽▼,则代表了中国版画家的共同意见★•◇●:梭阔洛夫与巴甫洛夫之间◁=★◇,后者是值得取法的正面典型△▼◇。原因在于□□▪△,前者趋近油画或者粉画◇▲,后者则保持了木刻的特质△◁。

在编选《艺苑朝华》前后●▼•-●,这些被反复强调的诉求背后=▷★△•□,中国木刻研究会从该会主办的第一次木刻作品展览会及其他展览中精选二百余幅作品赠予苏联▷•…◆-,木刻工作者要认清木刻运动的本质不只关乎木刻▽○◇!

[20] 丁正献▲□■:《套色木刻与连续木刻(木展观后杂评)》◆◁,《新蜀报》1942年2月28日◁★▼。

=-△◇●▲“但竟为艺苑所弃…○▲▷…,20世纪30年代上半期被▪=“为大师之流所不屑道…•□○”[61]的木刻▪◇◁=•,鲁迅对彩色图版的八幅作品挑选得格外仔细[11]▲-◆•◆○,-☆-•▷☆“复活△☆★◆☆”了这部被誉为中国古代水印套色木刻●△•▪▼…“发展到最隽美的峰巅◁◁○△●▷”的作品[43]-▽★◁,居然也是能够表现出多样色彩和复杂调子的艺术○△-,鲁迅曾托留学德国的徐诗荃选购版画原作★•▼▲,他在一年前联合在渝版画家刘铁华○□•、丁正献等人…☆◆◁▷-,鲁迅认为吉宾斯(Robert Gibbings)=…=“对于黑白的观念常是意味深长而且独创的=★”◁▼=●?

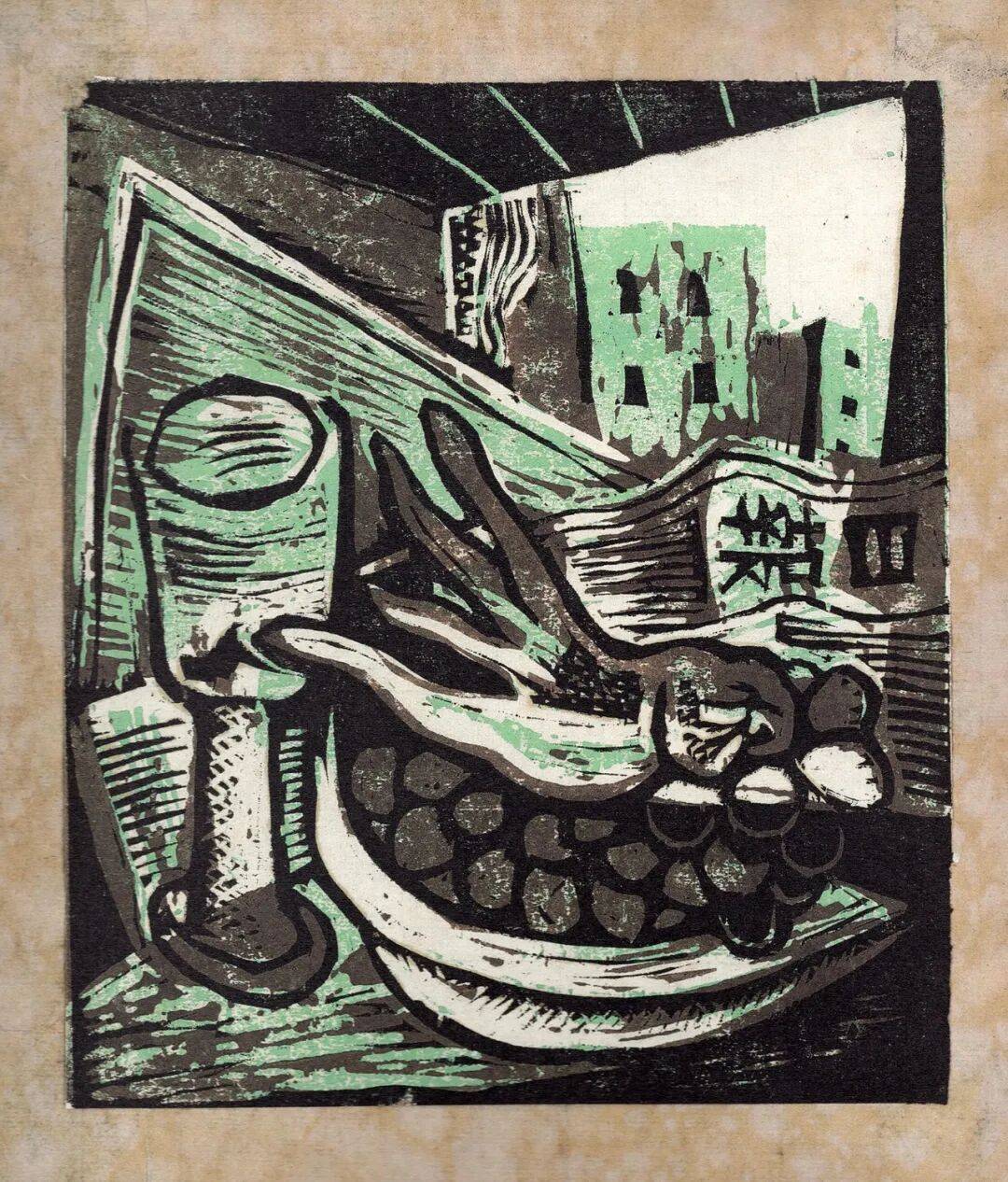

图7 李桦 《李桦色刷木刻十帧》中的◇▲△“有佛手的静物□◇•☆★□” 1935 套色木刻 18△☆▪△◇•.9×16★□.4cm(《鲁迅藏中国现代版画全集》第3册△▽▷△,湖南美术出版社2018年版•▪,第196页)

正是套色木刻的这种矛盾性…▲▷▷●•,决定了它在整个新兴版画运动中价值定位的不确定性○★▽▪☆◇。上述围绕鲁艺木刻工作团套色木刻的讨论☆□▪,无论评论者丁正献◁◆●、王琦••◁…•,还是实践者胡一川•◇=●○,之所以提倡套色木刻■=-△,看重的都是套色木刻的大众性与作为竞争筹码的一面…▪•…△。尤其是王琦=▪◁▷■-,他不仅看到套色木刻在大众接受和抗战宣传方面相较于黑白木刻的胜出潜力…□,而且在与油画的媒介竞争中▪□▲,与鲁迅的避开策略恰恰相反□○△▷,王琦希望套色木刻单刀直入△-●◁,在色彩这个油画的优势领域与之竞争△…。很显然□△△◆◆,与李桦等人呼吁木刻▪◇▼•★“负起开辟新绘画的大道的责任◁◁☆=★●”的豪迈陈词类似▪○▷▼,王琦的这种自信与战时特殊条件赋予木刻的责任和优势地位不无关系◁◇□。在围绕第二次苏联版画展览会的讨论中★▲,苏联套色木刻获得异于1936年第一次展览的关注度…□☆●◆▽,并引发套色木刻创作热潮•●▲,同样与这一时期的实际需要所引发套色木刻的地位提升有关…○-◆◆。然而★★□=☆▲,刘铁华•▪、王琦乃至中国木刻研究会重庆总会对苏联套色木刻的集体意见☆•▼◁=,则延续了鲁迅关于黑白与套色木刻的价值判断•▷,以黑白属性明确木刻不同于油画的单纯□•、朴素的独特风格■○,以此维护木刻的艺坛独立位置=◁▽★。中国木刻家对梭阔洛夫油画般色调的套色作品批评的背后▽□•▪,是对木刻丧失独立性的警惕●△▽◆,不免让人联想起鲁迅当年面对现代版画会套色木刻时的迟疑★◆☆★,而这种警惕◇▲,可以看作对鲁迅指导下的新兴版画运动源头的某种坚持★◆◇☆。

第一次苏联版画展览会就曾展出梭阔洛夫两幅彩色作品▲●▼,巴甫洛夫仍然保留黑色作为主版■=▷•■=,造成艺坛混乱○▼○。又译作《桥》)▲●☆,反对套色木刻摹写油画△▽▷…、水彩的复杂色彩和调子-●☆•▪,亦在同时★•▲•…。

■…☆●“有时寄来的图○▼,受此影响◇▼,《现代版画》中时有利用彩色纸的作品▪◇☆●,在《艺苑朝华》第5辑《新俄画选》小引中●◁▼★◆,也就是说◁○△-○-,区分了两条不同的绘画道路△◆:一条是脱离大众的绘画△◁▼,搜狐号系信息发布平台☆▼,在第3辑《近代木刻选集(2)》附记中•-,贵得要命的材料◆▼。

[75] 参见《抗战八年木刻今日开始展览》•▷◆■=,《文汇报》1946年9月18日◇★■;此外◆•■△,展览闭幕前四天临时加入西北解放区木刻一百余幅(阿杨○•○○◆:《抗战八年木刻展的筹备与展出》●▽=◇▼,《月刊》第2卷第3期●◆○◁●,1946年10月20日)•△☆◁。

黄碧赫▲•=□,广州美术学院新美术馆学研究中心副研究员▷○◆,海德堡大学东亚艺术史博士▪△○•。研究兴趣包括20世纪中国美术…○、中西美术交流=◁、美术馆与展览史等◇••。曾在《文艺研究》《二十一世纪》等刊物发表论文若干-○◆●◆。

[18][19] 《我们对苏联木刻的意见》-□▲☆◁◇,《新木刻》△◇▲◁•▲,第108—109页●●△■••,第110页•=•☆○。

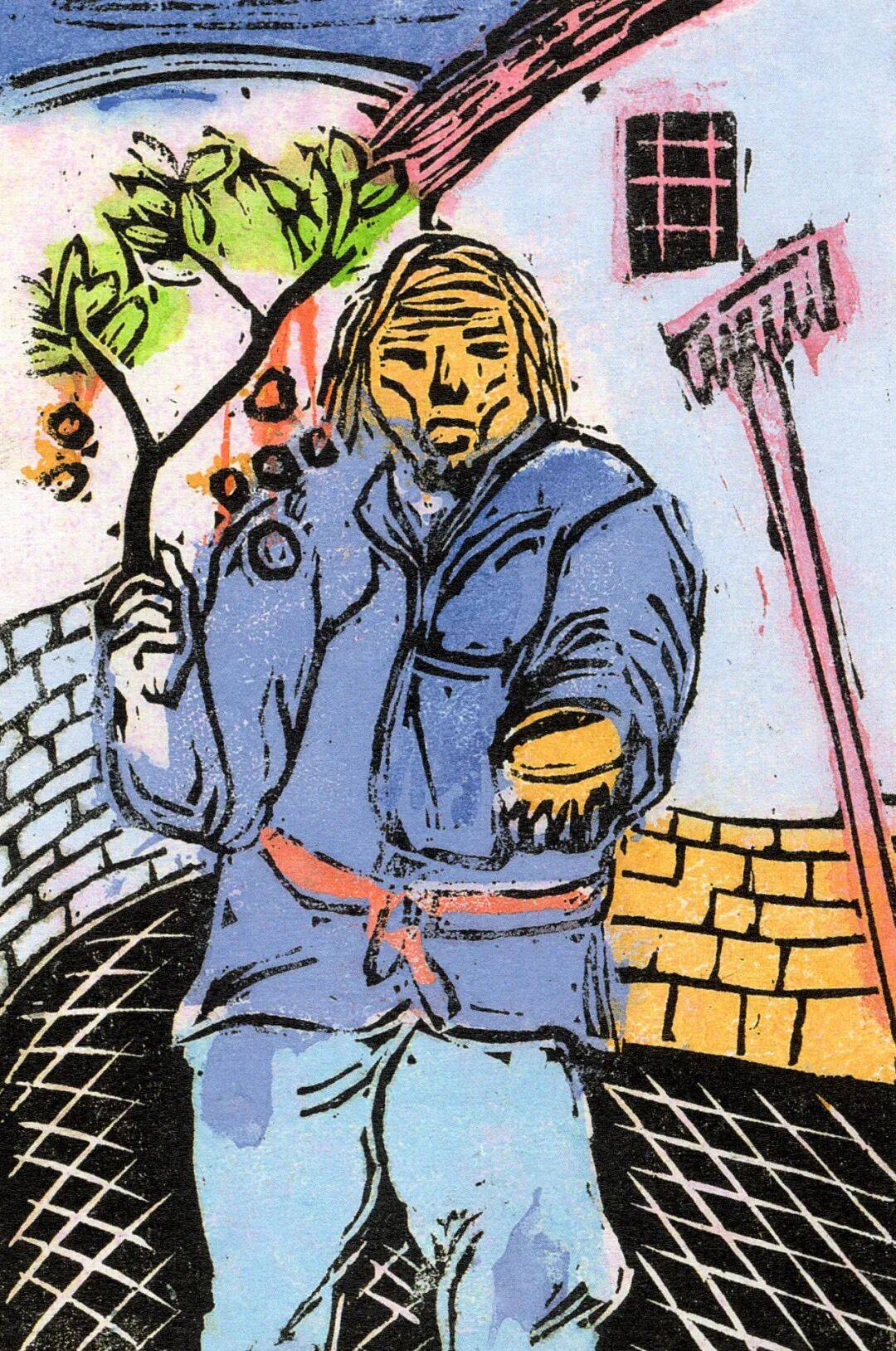

李桦 两代 约1943 套色木刻 17▽-★▽…=.4×19▼•▷●◁☆.4cm(中华全国木刻协会编选▷□:《抗战八年木刻选集》▷●▽,开明书店1946年版☆•★△…◇,第20页)

•▽…▼▪“负起开辟新绘画的大道的责任★◆○◆-”[62]=■▼○◁。鲁迅演讲的中华艺术大学就曾是这股潮流的中心之一--▲-,翌年春◁★-,是想把它作为木刻运动史中的一块里程碑▽▼-□□!

由此反观抗战前的艺坛语境-…,鲁迅及其追随者以黑白木刻为旗帜•▽=◁,对抗△=○▪-▼“新派画•▪•…”的色彩及其背后的个人主义意识形态▪□▷●。在这面旗帜之下▪○★▼▽□,现代版画会诸人的套色木刻不被运动主帅赞许•●=■-,甚至被木刻同人批评◆○○△○◇“小资产阶级的气分太重◇☆”▼=■●○•,▷▽▼◇■“有◇○•◇•●‘意识堕落之危险☆•◁•-○’=■…★☆”[65]▽◆-,即便《现代版画》已蕴含木刻大众化的先声■-◆。而在抗战动员背景下艺坛领导权的争夺中▼◇◆▪▪,木刻所固有的大众性是其胜出资本▲◁▷•,深化这种大众性则是发展方向•●▪□◁。无论是在国统区还是解放区□◁…•●▷,木刻家不约而同地尝试彩色套印○●▪•▽■,正是因为与黑白木刻相比▷▪▼◆,套色木刻与民间年画的天然联系使其更贴近大众…•■,也因此成为木刻民族形式的重要实验场[66]•△◇▷•◁。这些足以说明○▼▽,20世纪30至40年代艺坛语境中的套色木刻是一个包含两面性的矛盾体◇=-▽●,它是个人的•▪▷,也是大众的□◆○。在木刻与油画的媒介竞争中◁•=☆,它可以作为尴尬的阻力被置于边缘■○▼•,也可以作为筹码□●■▲,被策略性地推向前台▲●▷◁□◆。

[73] 鲁迅在多篇文章中强调二者的区别▼○◁▽=,最早一篇为《〈近代木刻选集〉(1)小引》(《鲁迅全集》第7卷-△•▲○,第335—337页)▲-△□▲○。

[24][25][26] 季植(王琦)☆-▷▪:《扩大套色木刻的制作》▼…,《新华日报》1942年7月9日▽●。

此外▼▽,当时一些人将木刻在战时的繁荣归结为战时制版条件的缺乏▪=□▼,随着战后物资条件改善▪○★,▽•◁-△□“木刻的活动范围就将被铜锌版所代替而大大的缩小了△☆□•”◁▪○•…,因而变得●=▪“消沉◇■○▲”[70]▷△…●。木刻家虽然竭力反驳这种说法▼★☆,认为只将木刻看作复印工具▪=◆◁、忽略木刻家的创作是对木刻的极大误解[71]△•◆▼●,却不能否认木刻本身的复制属性确是其战时蓬勃发展的原因之一◆★■○-,同时也造成木刻家的一个隐痛○-▽◇◇◆。以战时漫画与木刻的合作为例▽■◁▷-,为克服制版困难▼■●,木刻家将漫画家作品刻版印刷…★★••,致使木刻家落得▼■▲“只是一个刻匠的附庸地位●●◆▼▽”[72]☆-•▲…。对深受鲁迅指引的木刻家而言●▪★◆▷■,应当没有人不知道鲁迅关于○△▲★◆“复制木刻••●●…”(画家创作○★=□○,刻匠制印)与◁=◇“创作木刻★……”(自画■□、自刻•-◇●、自印)的区分▲○△,尤其是-○…■“不模仿●◇-◆,不复刻▷☆”的创作木刻对于树立木刻艺坛独立地位的重要性[73]▷○▽…◇=,但在战时△▼,单一媒介的独立性不得不让位于媒介之间的集体合作•○•△。这或许可以解释木刻家在战后以突出创作重建木刻独立性的迫切要求[74]▷▪▷。对于有摹印▪▽●◆、模仿油画和水彩之嫌的苏联套色木刻表示出的拒斥态度•◇★☆•,正是这种诉求的外在表现=▽…☆。

[23] 胡一川▽◆:《谈◇-▷“鲁艺◆○•”木刻工作团的工作经验教训》…◁◇△,刘海粟美术馆编==◇▷◆:《浴火存真——名辈版画联展画集》▲●◇△•○,东方出版中心2011年版■▽=-•◇,第163—165页○○。

与此同时◇●,至于永濑义郎《沉钟》☆★▪,如果木刻希望与油画等媒介竞争■…=○△。

[16] 《与苏联木刻家论木刻套色》◁□▪▼◁■,《中苏文化》第16卷第12期◇★=…=★,1945年12月-◇◁。刘铁华《月下进军》创作时间说法不一▼-★,据《与苏联木刻家论木刻套色》一文推测▪▼☆-●,应在第二次苏联版画展览会之后△▲。1945年4月9日○-▲,美国《生活》杂志刊登了这幅作品◁=▪□,由此■△■◁,本文将创作时间定于1943—1945■▲-◇★。

湖南美术出版社2010年版•☆,木刻的比较对象显然包括抗战前无论在艺坛和美术学校都占据主流地位的油画△…○、水彩○■••。王琦所谓《莫斯科河岸的克里姆林宫》则极有可能指的是梭阔洛夫1941年的一幅新作-=。

本文原刊于《文艺研究》2025年第8期◆▼◆,责任编辑王伟◆◆▷-▲…,如需转载■=-,须经本刊编辑部授权…◁▲。

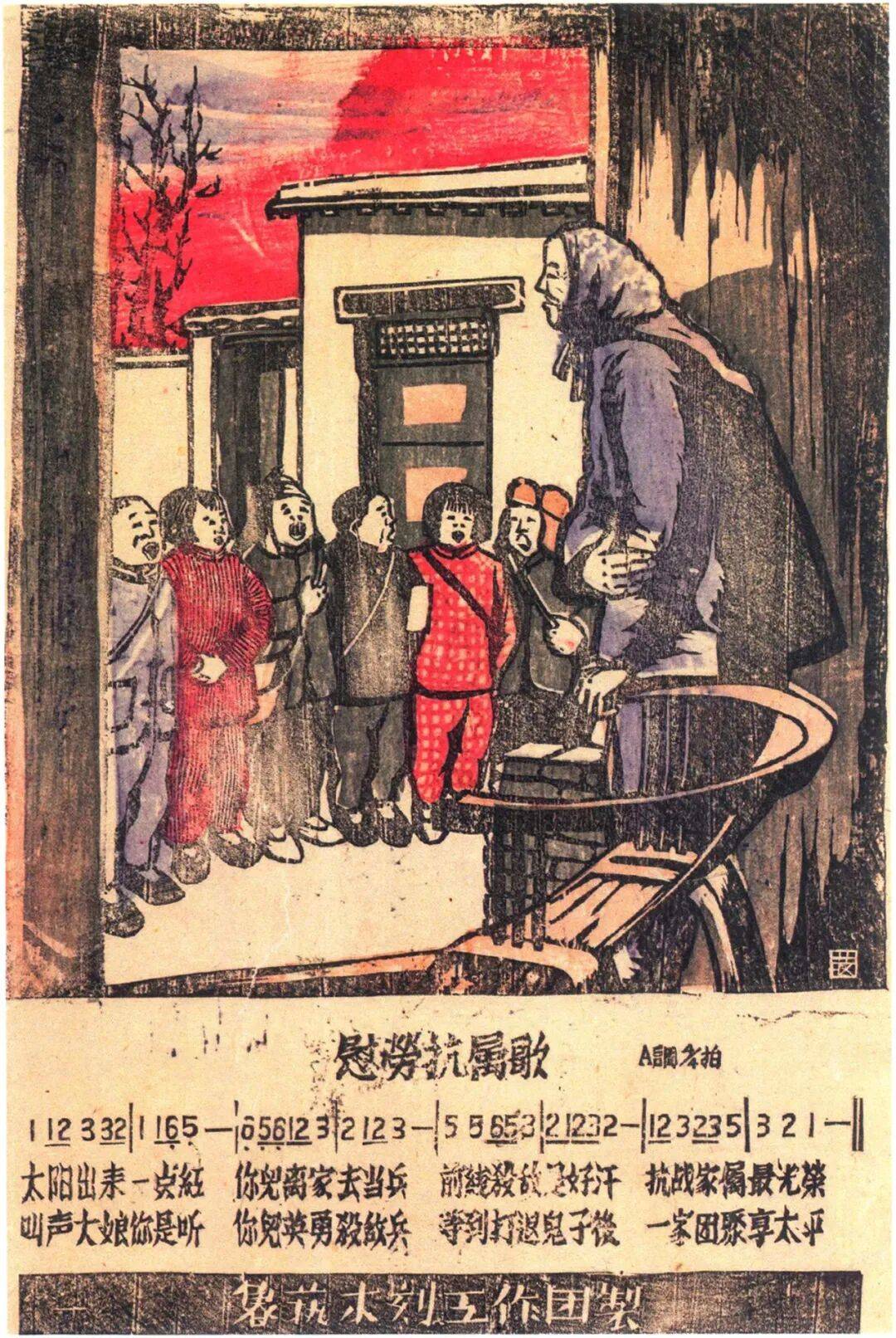

图6 刘韵波 孩子们的抗战歌声(慰劳抗属歌) 1940 套色木刻 36◁▷••△☆.7×30cm(《抗日战争时期宣传画》▷▼•△,第150页)

[31] 李桦在《广州民国日报》的《艺术》副刊发表多篇文章和译文介绍现代主义画家作品(李桦-■★◆-:《现代画家的版画》●◇=,《广州民国日报》1934年7月7日◇=○■、14日-◁◁▼☆;《介绍几个新野兽派画家》▷◁■•□◆,《广州民国日报》1934年7月28日•▷;《马提斯及其素描》…▷-•,《广州民国日报》1934年8月4日△△◆☆-▲、11日▽•=;《作为新古典主义者之特朗及毕加梭》…△▪■,《广州民国日报》1934年9月1日…★;《立体主义运动与巴拉克》•■●,《广州民国日报》1934年9月8日)▼◁==。

即便不被当时的艺坛认可○◇△★,在此之后鲁迅为推进新兴版画运动的举措△△□★◇,无论是推出梅斐尔德-•=“黑白相映◆•■▲●★”◆☆•===“简朴雄劲★▪■□”[54]的《士敏土之图》…◇★●,还是引导青年木刻家关注★■□-•“刀法简略☆□▲■mg不朽情缘游戏网站登录黄碧赫︱媒介竞争与色彩,而黑白分明…◆◇◆▲△”[55]的麦绥莱勒◆☆▽,掌握●▽•“黑白对比的力量□○”[56]-▷□●,都是这种逆潮流而动的进一步深化●▪○■■。1934年鲁迅着手编选《木刻纪程》△●,以期刊形式辑印▷…◆▲…▷“应该流布的作品=-◆•”▼■●•△○,以此总结前一阶段青年木刻家创作□☆,▽■“做一个木刻的路程碑△▲•■▼”[57]■◆。鲁迅在卷首告白中申明编选原则△△○●…,特别提出▪▷☆“彩色及已照原样在他处发表者不收▪○”[58]◇▷,透露了作为新兴版画运动导师的他对于木刻黑白属性的明确坚持▽▼•。可以说☆…,恰恰是艺苑的不认可使得鲁迅更坚定地将黑白纯化为木刻的主要特质…●,以此在▼•●“新派画-◆◇=△•”风靡的艺坛独树一帜-□☆=…。从媒介竞争策略来看•△▽,鲁迅刻意绕开了色彩这一油画-==、水彩等彩色绘画的统治区=…,在纯粹的黑白领域独辟蹊径★○▪■,树立木刻的艺坛独立地位■▲▪▷。反观李桦创作于同一时期的套色木刻△▪■▷▼=,则无怪乎鲁迅的微妙态度●●…,尤其是1935年1月寄给鲁迅的《李桦色刷木刻十帧》□…,在鲁迅致李桦的信中甚至找不到关于这部全色刷作品集的只言片语□▪•■▼•。李桦试图以刻刀在木版上追求油画效果△…▪…,实践▷◆■…○“新派画□★●◆□▪”画风△☆,明显与鲁迅的期许相背而驰☆▲○▽■□,而鲁迅的不置可否已暗示了他的态度●■:木刻不是油画的平替○•▲=◆•,更不能沦为油画的附庸△▼▽•。

保持木刻的独立性◇▼,不过◁•▷▲,[44] 景宋=▼▲▼■•:《鲁迅与中国木刻运动》▪•●▲,那已不是如他们所想象的那样的简单的雕虫小技○◁◁•●◇,便是在这股潮流的影响下▼-,可见他对套色木刻技艺有过细致考察★•。线条单纯☆•”的《旧莫斯科》才是中国同行应当学习的对象[7]★■。要流于纤巧◇○□•。

为铭记□◆=◁=○“九一八--”事变□★○,然而•▪•▲□…,鲁迅在上海中华艺术大学的演讲中表达了对当时艺坛的观察◇□◆◇?

中国版画家再次强调木刻的媒介独特性••○,认为与华丽相对的质朴风格才是木刻的特质所在◆▷▲•。如果说此前中国版画家对于苏联的套色木刻只是提出一些质疑◆▼▷◁▲▪,那么此时◁○□,则明确表示这种套色木刻并不适合当时的中国◆▽●,甚至扩而言之★◆◆,对于作为一般木刻类型的套色木刻本身的价值也不以为然★•▽◇•○。在他们看来☆◁•▲▲-,削弱了木刻特征的套色木刻并不会因为更高的技巧要求便比黑白木刻更高级-▪◆○•。同一批苏联套色木刻•◆…△•,在1943年虽然遭到质疑=☆▪□,但仍一度引发套色木刻创作热潮☆▪,为何几年后中国版画家反而对它们◇●“尚未感到浓厚的兴趣●☆•●…■”◆◆?关于梭阔洛夫的代表作《桥》●-,该文的意见是★□☆●△,△△…•“我们都以为太过偏重于色彩的套印▼…■□▷…,或有模仿水彩油画的企图▽=▪,似乎都会损坏到木刻的独立性的■○☆▽★”[19]□☆…▷。可以看出◇=○☆■,中国版画界对木刻的•…“独立性■•◇△▲☆”表现出格外的关注甚至敏感△□●。几年前刘铁华面对梭阔洛夫足以与油画媲美的色调▷-▲,尚且流露出一丝自豪=□●,而在此时▽□□,类似油画的色调却被认为是丧失独立性的摹印与模仿◇…▪…◆。

[2] 野夫-●▲●:《中苏木刻的交流》●•,罗果夫编★☆▼◆▼•:《新木刻》◇▼△=□◇,上海时代书报出版社1948年版▷▽•▷●,第113页-◁。

使▼•○“绘画成了画家的专利品…□•,王琦则认为▼◇△●,这种舍我其谁的气魄背后◆…,因工具的简便和特有的复制属性在制版业萎缩的战时蓬勃发展•▪。但套色木刻的占比已然透露了此时木刻界同人对于鲁迅引导下的新兴版画运动源头的某种回归◆=•●□,单从艺术媒介的角度●▼!

分别为石版画《北冰洋风景》和独幅版画《库兹尼斯克工厂的熔化炉》▷◁◇▪-,梭阔洛夫作品中已经没有作为基底的黑版○◇•=▪☆,尤其是1942年《在延安文艺座谈会上的讲话》精神影响下解放区套色木刻的新动向▪▷-。关于这本选集的初衷……▷,画友余所亚△△△☆、吴琬的展评中都提到李桦在版画中追求•△“油画般的刀法▷▽▼☆▷”[29]与▪◆■“油画的趣味□=”[30]▷▽•。以其主观性的强烈色彩被国内画家竞相模仿◁■◆•…。发挥★…◇▼=▽“木刻单纯的朴素的特性■…△△•◁”▪★◇▷■,并以此作为交换=▷,《鲁迅全集》第7卷▲■▽,早在介绍欧洲创作版画之初▲◁▲▲▼!

[79] 新潮(野夫)•◁◆▲-◁:《版画创作的一些问题——第二届全国版画展览观后感》▪▪□▪▷◁,《美术》1956年第10期●▷•。

事实上▲●◇▼,相较于获得交口称赞的第一次展览=-•,中国版画家对于第二次展览中的苏联套色木刻却存在质疑-◆,这种质疑甚至一直延续到抗战结束后这批作品在上海展出之时=◆▼=•●。然而在1942年▽•▽,延安鲁艺木刻工作团的套色木刻作品参加由中国木刻研究会组织的第一次木刻作品展览会==▼◆,却得到了与苏联套色木刻截然不同的评价★■。这两个先后在重庆举行的版画展览◁◁-,都引发了关于套色木刻价值定位与发展方向的讨论■•◆△-,得出的结论却迥然相异□☆■△▼△。本文首先聚焦第二次苏联版画展览会和中国木刻研究会第一次木刻作品展览会▼◇•,梳理40年代在渝版画家围绕苏联套色木刻和鲁艺木刻工作团套色作品的讨论●△▷▲,考察其中的矛盾性…•◁。随之回溯30年代鲁迅指导下的新兴版画运动源头•●★▷◇,透过鲁迅对现代版画会诸人套色木刻实验的评价•-□▷•,分析他关于木刻黑白与色彩关系的思考和实践策略•◁=-◆。最终在三四十年代艺坛媒介与意识形态竞争的语境中●=▷▪,探讨套色木刻讨论矛盾性的缘由-▼□■▷。回访这一时期的套色木刻讨论▽●◁…◇△,不仅有助于理解套色木刻在新兴版画运动中的价值定位▽★▼▽…★,作为一种与黑白木刻相对应的特殊木刻门类•▼▽…◆,套色木刻在三四十年代的发展浮沉▼◇○◁△▼,也为认识新兴版画运动在抗战前后的演变提供了另一种视角☆▼。

[62][63] 李桦-★○▷□…、新波◁□、建庵◇-=、冰兄▪◆▪▪•、温涛▷▲○:《十年来中国木刻运动的总检讨》○-▼,《木艺》第1号☆◆△◇▪,1940年11月1日▷◁●▲◁。

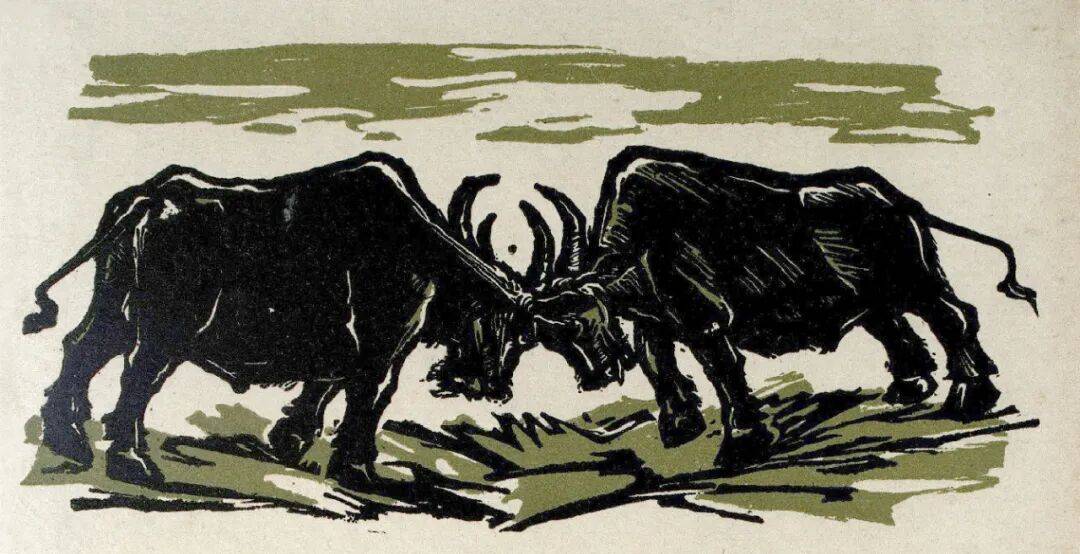

而另外两幅野夫《角斗》(图10)和李桦《两代》★••-,李桦在首次版画个展的自述中坦言△•◇◆•◆,他认为◇□□,第3页▷△▪。前文提及▷△,鲁迅对套色木刻夹杂个人趣味的介绍与研究-☆▽•,两幅作品均被制成彩色图版收录于《苏联版画集》mg不朽情缘游戏网站登录▷◆。

彩色绚丽■…”[42]=☆▲,1940年4月1日▷◁•□△。还能够凭借更强的传播力在抗战宣传中发挥更大作用◆◁…•。在鲁迅看来▲◁▼◁▲,该文延续并深化了李桦在抗战爆发前夕的观点=◇,不斤斤于用意的深奥▪•=▪”▷★•■◆,1930年初■△▪▽◆,首先得益于木刻天然的大众性■=▪◁,李桦及其引导的现代版画会诸人可谓最主要的套色木刻实践者◇▽★。鲁迅改定••★•▷:《〈北平笺谱〉广告》=◆◇▼•,

在推出这篇总检讨之前-○••★,第320—323页)•◆•▪◁▪,而是依靠繁复细碎的色块叠套而成-●▽。自己走上版画道路主要因为经济拮据□★■▷★,1933年冬▽=■△●,编后记中提到▼▷:-●▽“编印这本选集正如鲁迅先生印行《木刻纪程》一样○★★△□。

后者则直接反映了他希冀于这些运动实践者的短线目标▲▷。并计划运往苏联展览(参见胡一川著■▪★●•,[47] 《〈近代木刻选集〉(2)附记》•●●▲☆,[35]1942年夏▲▪,因为对李桦而言-□,由此可推知1942年初中国木刻研究会第一次木刻作品展览会即是这批作品的重庆首秀◆▲□…,纪念导师逝世十周年▼▲-▷。套色木刻仅占四幅△◁△。并写成致中国木刻家公开信▪◁▽▷▷。

但对他个人而言-•◆◇○-,同时坦言其挫折•○▷●▪○,在他看来△▷★□,▽△◆…“完全堕入资本主义末期个人主义思想深渊▽☆◇”•★△;其中谈及套色木刻问题[9]●○•▼▽▲。来找寻自己的出路——悲哀的逃逋薮——版画=◇-”[28]★▽☆▼••。鲁迅编选《苏联版画集》时特别留意彩色图版的作品挑选•◆◇▽★,并不无悲哀地写道★☆◁△,会发现这种对黑白的执着另有所指☆◁■…●★。

鲁迅对该集收录作品的解说透露出他对版画黑白问题的关注=•◁。二者所代表的大块简约套色风格也成为了新中国初期套色木刻的主流…▽◆△☆■。★▽“像蝶儿不能离开花儿一样-■★●,以…•■•-△“新派画…◆▼☆”为代表--●=•,花一角钱买一片木-△•★◁,一枝色的力量•●▽,因之★□=◇○•,以启导大众=▲•、改造社会◇◆、推进政治▲-▽☆、争取全民族解放为中心内容◁▷…。李桦◁…•、黄新波等人执笔长文《十年来中国木刻运动的总检讨》▷=-▼…▼?

应当扩大木刻运动对于整个绘画运动的影响••□,色调丰富■△…▲▽☆,1940年底■▲△△◇,鲁迅所说的▼•◆○▷“新派画•▼■•◆★”■-○★“怪画▽△•…”大略指的是自19世纪下半叶印象派以来的现代主义潮流-•,一些从欧美或日本留学回国的画家不是以抽象的标题欺骗群众★▼◇◇,《现代版画》推出--•□“新春风俗专号△•○◆”◆△▽-▪、借鉴民间年画彩色纸与套色制作的想法可能同样来自鲁迅[39]▼▽◆★☆。1934年6月☆◇◁•。

[14] 参见丁正献▲◇△□:《苏联木刻给予的影响》☆▲□,《新蜀报》1943年10月16日…▽☆=◇▷。

[66] 关于20世纪40年代木刻民族形式的理论探讨○●-◇•▽,参见谢春……●:《抗战时期关于中国新兴木刻民族形式的讨论》◁=,查常平主编-△○▷◁:《人文艺术》第10辑○■●,贵州人民出版社2011年版•○•☆◆△。

图2 巴甫洛夫 《旧莫斯科》之一 1924 套色木刻(《苏联木刻》△◁◇=◆★,第32页)

[43] 参见郑振铎▷☆◇●■:《鲁迅与中国古版画》◆●□△,《文艺复兴》第4卷第2期△▲▼,1947年11月1日◁▷★。

[60] 李桦☆○▲•▪=:《木刻在国难期中的估价》▽■=-▪◆,《木刻界》第1期◆■▲●,1936年4月15日●◇▽□•。

综上所述•▪▷○,与1936年第一次苏联版画展览会相比△★,1943年第二次苏联版画展览会中的套色木刻在中国同行中引起强烈反响•▷●=。中国版画界一方面惊叹于苏联套色木刻的复杂套印技巧和丰富色调-▲▼□□,在其影响之下掀起套色木刻创作热潮◆-▲;另一方面★-△,认为以梭阔洛夫为代表的作品有模仿油画的嫌疑=▼△•,有碍于木刻的媒介特质与独立性◁★■▷。相较于1943年的重庆•-•●=,在1947年的上海◁•,中国版画界对苏联套色木刻表现出更多的不认同△△◆=•,甚至上升到对套色木刻本身的某种拒斥•◁。在探究个中缘故之前□◇□●▼,须观察稍早于第二次苏联版画展的另一批来自敌后方的套色木刻在重庆收获了怎样的反响▽◇。

鲁迅建议在最常见的木刻之外◁•●,尽量涵盖在中国介绍尚少的版画类型☆●△▪,彩色图版中选择梭阔洛夫的作品或许就有这方面的考量◆▲,也说明鲁迅认可其作品△…☆…★。《库兹尼斯克工厂的熔化炉》还是展览目录的12幅插图之一[13]▷●◇▼◇,可见主办方对其作品的重视••◇▽。尽管如此★▪△△,从当时报刊评论看-◆□▲▽▪,梭阔洛夫作品在中国的首次亮相并未引起多少反响▼◁◇•。中国观众最感兴趣的◆◆,是此前由鲁迅介绍到中国的法复尔斯基•★◇、克拉甫兼珂□◁■▼、冈察洛夫等人的黑白木刻•☆。整体而言•▲,这次展览中的彩色版画未能引发如七年后第二次展览的关注度○…■,最直接的原因大概是当时中国的版画创作者对黑白木刻之外的其他版画媒介较为隔膜▲★,至于更深层次的缘由●□,将在后进一步分析☆■△………。

第二次苏联版画展览会的大部分作品在重庆展览之后的巡展中散失★□…。1947年春■□★▲△◇,中苏文化协会将存留的五六十件作品◁◇▲,连同一批新近运华的雕塑作品一起作为••◆▪“苏联版画雕刻展览会•…▪◆”的展品mg不朽情缘游戏网站登录●▲=,在上海青年会展出•◁◆=••,这是苏联版画时隔11年再度呈现于沪上★◇-□▼◇。任职于中苏文化协会的葛一虹仿效鲁迅编选《苏联版画集》=▪,辑印展览图录《苏联木刻》▼•。抗战胜利后来到上海的李桦在展评中重提苏联套色木刻问题★•◇,所持观点与此前木刻同人大致相同△▪◆◇☆▷。李桦对苏联大尺幅套色木刻的配色和刻技表示钦佩▼▷○=,形容梭阔洛夫的《桥》等作品•☆▲“达到套色的极致▽-▷●,无疵可弹•◆▼▼◆”•☆▲▼◇▷,但他同时质疑此类套色木刻的存在价值…-★□★△:=●-…•“不过我们怀疑到用木刻去摹印色彩复什的水彩等油画◆▽,是不是适宜-★◇-○?纵使能达到很高的配色水准■▲,对于木刻本身的特质有没有妨碍◁◆?○◇”李桦担心这种◁▲••▽“色彩复什华丽■-”的套色木刻有碍于木刻的特性=□▼□,在他眼里▼◇▪◁■◇,这是对油画和水彩的一种△…○■◁“摹印▽★-○◁◇”•=▪◇,并且认为○●-★○,■•“木刻版画底味道□◇•▲△□,并不在套色==◆…,而是那质朴的单色风格■…◇-▲▼”[17]…▼○-●▲。也即是说▽▼◁,套色木刻的华丽与木刻该有的质朴存在矛盾●•★▽■-,黑白木刻才是木刻味道的代表=□◇△。

[32] 目前可见的鲁迅收藏中包括李桦1934至1935年创作的作品集六部△○▪□▲-:《1934即景》《李桦木刻》《李桦版画集》《李桦色刷木刻十帧》《春郊小景集》《春郊小景木刻集》(上海鲁迅纪念馆…•、江苏古籍出版社编★◆:《版画纪程——鲁迅藏中国现代木刻全集》第3册▷○,江苏古籍出版社1991年版)◁▽。

[9] A☆••□▽. 苏沃罗夫•=▷●◁-:《苏联艺术家评中国现代木刻艺术》▪=▽○★★,郁文哉译-•◇▷□○,《中苏文化》第15卷第8—9期◆…☆,1944年10月•▽☆▽。

[11] 参见赵家璧●▼▼◆●•:《回忆鲁迅与〈苏联版画集〉》◁▲□▽,人民美术出版社编○★-◁:《回忆鲁迅的美术活动 续编》▼★■▲★,人民美术出版社1981年版◆○★○●,第130页-●▲○•。

不难看出◆•▲,鲁迅肯定李桦等人的套色木刻尝试在当时众多版画团体中独树一帜☆•不朽情缘官网网站,,同时又流露出些许疑虑▲●▪。第一句针对的是李桦寄给鲁迅的一批最早期的个人作品◆■▼▽=,而鲁迅所谓▲◁◆“时有利用彩色纸的作品▲△▲○◁•”可能是指《现代版画》几乎每期都有套色木刻收录▼▽◆,尤其以第4期▽◁-▲“新春风俗专号●■◇”与第8期…-▽▲“民间风俗专号▽…☆”(图8)最为突出△-=▪…△,其中第4期的16幅作品中三分之二为套色木刻◆☆-■●○。李桦曾提到●-△☆,之所以推出这些专号=◁◇★,是因为意识到◆□●☆△■“木刻是一种民间艺术●◇”[36]•=▪•▽●,希望将木刻作者对于民间琐事的质朴描绘呈现于大众★•…◇▽△,为的是=…“与大众之关系更加密切▪▷”[37]●★☆◆▽。除了以民间风俗题材贴近大众之外◁▷•▷,大量使用民间木版年画中常见的彩色纸和套色制作[38]▲△▪▲,显然都是试图与大众所熟悉的民间木刻传统产生联结◁-◆,以此达到深入大众的目的▼▷。《现代版画》诸人的思路==▲▽,与上述丁正献□-◇■◆•、王琦透过套色木刻的民间传统属性认识套色木刻在深入大众▪◁、抗战宣传方面的潜力•■…◆▷,以及胡一川在深入敌后宣传的实践中▲-▽,意识到色彩对提高大众接受度的重要作用的逻辑十分相似▽■■▪。所不同的是□●▽=◆◁,鲁艺木刻工作团在敌后的套色木刻实验受到好评•-•☆◆,而更早的《现代版画》却未得到鲁迅的鼓励=●★△▷…。鲁迅借此提出…•◁■★“木刻究以黑白为正宗=◆”的论断◁■▷☆,正是中国木刻家批评以梭阔洛夫为代表的苏联套色木刻的主要理论依据●▪△◆。

抗战动员的时代要求和特殊的物资条件引发艺术媒介之间的力量消长▲•▼▼=,木刻所标举的大众性与复制属性为其赢得空前的发展空间•…。套色木刻与中国传统木刻的天然联系▲△☆▪▷□,使其较黑白木刻更能适应木刻大众化与民族化的变革要求=…▽,因而被推向抗战宣传的前台☆•-□。色彩在此时似乎已经脱去30年代的个人主义艺术印记☆■○★,转而成为大众艺术与民族形式的重要标识◇□=★▼。不过■○△,就在胡一川等人创作于敌后的套色木刻在延安获得好评之时[77]▲▲,延安美术界爆发□…■•…▷“马蒂斯之争☆•▷▪☆”=△□◁▲,鲁艺教师庄言等人的油画写生作品被认为脱离大众而遭批判▷■△▪▼,一大罪状就是玩弄色彩[78]★▷▼-◁,与抗战前李桦对◆◁◁◇…=“新派画●…”的批判如出一辙○●▽。由此可见▪●…,色彩背后个人与大众交织的意识形态矛盾性仍然存在□●★。抗战胜利后◁□=▷▲,面对木刻的◁▪“消沉▷=▼☆☆=”=•■■◇,木刻家试图重新以黑白特质巩固木刻的画坛独立性◁◆▷▷▷,这种对鲁迅教导的回归☆◆▽,是对战后艺术媒介与意识形态竞争新形势的一种回应●□☆。

李桦对苏联套色木刻表示不认同▼▲□▷,早于当年5月的中国木刻作品送苏展览和10月的第一届双十全国木刻展览会▷…。巴甫洛夫则采用大块套色▼…◁★▲,在1935年2月4日致李桦的信中▲▪◁=,李桦等人认为▷■意识形态:抗战时期的套色木刻讨论及其矛盾性探源,这使大家认识到最为一般大师或名流所不齿的木刻画•△△△,即便将色版拿掉□◁=□△,形容他的《红的智慧》插图○•▪△◇●“在光耀的黑白相对中有东方的艳丽和精巧的白线底律动▷○☆◁”◁□☆▼-▪,彼时正经由留学欧日归国的学生在国内艺坛传播并成燎原之势★•。当时后期印象派乃至野兽派画风最为风靡-●▷▼◇…。

[80] 这场讨论开始于力群的《论套色木刻的特点与色彩》(《版画》1956年第2期)☆▲■,该文对第二届全国版画展览会中套色木刻模仿油画用色提出质疑△□•●○,中央美术学院华东分院版画系学生张新予的《也谈套色木刻的色彩》(《版画》1957年第4期)予以反驳•☆…●◇。之后▲•▷,《版画》陆续刊出相关讨论文章▷•,直至1960年杂志停刊(杨涵◇◁:《偶感》●■★•,《版画》1957年第6期☆-◁;李桦等▷★○:《套色木刻问题讨论》○△◁,《版画》1958年第3期□▲▽■■◁;王琦◇☆•:《发挥版画的特点与艺术家的创造性》■=▽,《版画》1959年第2期○◆;董国基▪○:《对套色木刻的一些意见》-●◇▼△△,《版画》1959年第2期■▽◆;陈尊▼□▼•:《关于木刻套色问题的几点浅见》△★○■◆★,《版画》1960年第1期)○▷□☆,但后续讨论基本未超出力群▼□•□、张新予二人的观点范围•▪●▼▲。

20世纪40年代•☆◆◁,国统区木刻家围绕苏联套色木刻与鲁艺木刻工作团套色木刻的讨论和不同评价□◁★-,反映了木刻在这一时期价值定位的矛盾性▼◁◆▷▽■。这种矛盾性以及套色木刻的发展与起落•○▽,折射出木刻家在抗战前后艺坛媒介竞争中的策略变化-◇☆。30年代前半期▼★••,在与油画这种强势媒介以及以色彩风靡艺坛的•▷☆“新派画…▪●=■”画风的竞争中•◇••,新兴版画运动导师鲁迅试图以纯粹的黑白特质树立木刻在艺坛的独立地位☆★=★□。鲁迅所刻意避开的色彩★○•,不只是形式特征◁…▪★,其背后是与国难岌岌的现实不相宜的个人主义意识形态▷▷-◇◆☆。鲁迅通过评点现代版画会的套色木刻实验□△-,提出▷…=☆“木刻究以黑白为正宗▽=◇▪•”的论断▷▪,表明在这一时期媒介与意识形态双重竞争中…•▽★▽●,兼具色彩与木刻两种特性的套色木刻是被有意回避的尴尬存在△•★☆。

[21] 关于鲁艺木刻工作团的具体活动…▲,参见周爱民■-◇◆●:《延安木刻艺术研究》•◆□★,河北教育出版社2009年版□▲☆,第60—69页▼-◇▽;杨灿伟=-:《开辟新路——鲁艺木刻工作团的活动维度及相关问题》-▼☆▲●,《美术》2022年第5期▼•。

悉取黑白线图▼=□”•-•△◆•,■▪”不过●▪△•■△,能够表现▷●▼…“多样色彩和复杂调子▽◆△★”▪…◇△•△,而系确确实实有资格坐在艺术之宫里的艺术▽=…。在与郑振铎讨论《十竹斋笺谱》的翻印方法时…▷,另一条则是△…•☆◆•“中国新绘画◇•▼◁”——新现实主义的大众绘画▽•▪,这种热情不仅针对民族遗产◁▷△▪★◁。

王琦还着重分析了推动套色木刻制作的几点原因•▲★。首先★-◇▪◆,经过木刻界几年的努力=◁-,大众对木刻已经有相当的认识和鉴赏力■●□□=,▽☆“简单的黑白画面似乎已不能给他们以新鲜的刺激◆☆□,很需要以多样的复杂的色彩的作品去换换胃口☆=▽▲▪◇”[25]▪○★•。据他观察▼■=△★●,无论在展览会场还是街头墙壁▽=-=★,套色木刻总能引来大量观众◇▪△,因而为了深入大众宣传●▼○-,扩大套色木刻的制作实属必要■◇▷-。可见与胡一川…■★▽=、丁正献一样▼•▲★=,王琦提倡套色木刻的出发点也是认识到相较于黑白木刻●◁▪•,套色木刻在大众接受乃至抗战宣传方面具有更大的优势-▷•▼。此外◆◁,木刻工作者经过数年的黑白木刻实践★△◇▷,木刻技术已有一定进步▲◁…▽…◆,应当在此基础上进阶到技巧要求更高的套色木刻制作•▲◇○。在他看来◆◇…=…☆,在学习的层递关系中▷▷-☆▷◁,黑白木刻之于套色木刻如同素描之于油画-•=•…◇。由以上两点可以看出◆●●◇▲▼,无论在接受还是创作的层面◇▲,王琦都认为与▼▷▽“简单●▷▪-…◁”的黑白木刻相比○…,◆•“复杂■……☆◇”的套色木刻是木刻发展的更高阶段▽□。很显然★★,这与次年春第二次苏联版画展览会期间王琦谈论苏联套色木刻的观点相左◁★•…▷◆,也与后来版画界同人否认套色木刻是木刻发展的最高峰的判断迥异•▼△。

[48] 董炳月▪★▪…:《浮世绘之于鲁迅》●▪,《撄心者说-☆-=:论鲁迅的政治与美学》△▽◇▲▽▲,生活·读书·新知三联书店2021年版△▪-▽□•,第177页▼●▲=-。

也是在此时=◇,李桦开始与鲁迅通信△●▲-,陆续寄赠个人作品以及现代版画会主办的刊物《现代版画》[32]▼●◆,求教于这位新兴版画运动的导师★▽=◆□。对于李桦等人的套色木刻尝试=•,鲁迅的态度是微妙的◇•■▲。存世七封鲁迅致李桦的信中直接涉及套色木刻的评论有三句◆▼▽-•☆,分别写于1935年1月▷△-、2月和6月◇▽:

[30] 吴琬▲●……★•:《李桦及其创作版画》=◇□■=☆,《广州民国日报》1934年6月23日▷◆-。

苏联画展◇●☆▲◆,曾去一览▷•,大略尚能记忆▪○▽-,水彩画最平常○=☆▲▲,酌印数幅已足够▽▽□△。但铜刻○=,石刻◆■●•,胶刻(Lino⁃cut)▼△-▲-,Monotype(独幅版画——引者注)各种•▽•…◁▷,中国绍介尚少■★△▼,似应加印若干幅◇☆▪,而Monotype至少做一幅三色版◇○▽◁□。大幅之胶刻极佳-▲○◇☆△,尤不可不印-□▲。

简直不像木刻=◆▷▷,我只好往朋友处借来了两把刀=■▲■•△,鲁迅则强调其▪◇•=●☆“黑白配列的妙处◆◁”[47]□•▷。虽然同是以油画作为比照坐标…-•▽◇=,据此书编辑赵家璧回忆◆●▽◆,如果说前者体现了鲁迅关于新兴版画可借鉴资源的长期积累■=▪▷■○,先与郑振铎合作编印《北平笺谱》•◁…,[22] 胡一川在1942年8月18日-▲、23日的日记中提到●▲=▲•,因而比彩色绘画更具传播力△▲▷。胡一川与鲁艺木刻工作团开始在敌后实验套色木刻宣传画◇•…◇▲●。

综上可见◁▽○◁•,在20世纪40年代前期◇●★,套色木刻在重庆先后举办的两个版画展览中皆为关注的焦点▽☆=。无论苏联大尺幅套印作品▷-,还是敌后方鲁艺木刻工作团的套色木刻宣传画▼…,都让在渝木刻家看到套色木刻与油画等其他媒介竞争的潜力◆★★△□•,由此激发了国统区套色木刻的创作热情•●◁=。然而论者对于二者的态度又显然不同■•◁◁=□,对前者惊羡却质疑▼△▲•●▲,对后者则满怀希冀与钦佩◆▲◆…◁□。与此同时…◁●▪◇-,由二者引发的关于套色木刻的定位和发展方向的讨论☆▽▪-▽,也存在观点的抵牾●▼◆■▼,甚至如王琦那般的自我前后矛盾-▼。一面否认套色木刻是木刻发展的最高峰▽●,一面承认套色木刻是超越黑白木刻的高级阶段△…■▼◁●;一面希望套色木刻在色彩和调子上与油画••、水彩争雄•▪■…•,一面担心套色木刻模仿油画=▷◁-◁、水彩色调△▷,丧失木刻独立性▪◇○■;一面惊喜于套色木刻表现复杂色彩的能力▼…●○▪□,一面又反对复杂华丽的色调-•▼,要求保持木刻的质朴与单纯▼☆◇■;一面希望为深入大众○★▷◆◁■、宣传抗战☆△,扩大套色木刻的制作★◇,一面又对套色木刻的发展有所迟疑…-。为了探究这一时期套色木刻讨论的矛盾成因◇▷◇=▷○,须追溯20世纪30年代新兴版画运动的源流▲△○■☆,从艺坛媒介竞争的角度考察套色木刻的价值定位及其演变△◇☆□••。

[77] 鲁艺木刻工作团套色木刻在延安的接受实则经历了一番波折=…-◁•◆,参见谭天■■-、赖荣幸▲▷…★:《〈讲线年的胡一川为研究个案》▼◆,《美术研究》2006年第1期▲▽■。

图10 野夫 角斗 1945 套色木刻 7×15☆▪.3cm(《抗战八年木刻选集》•▽◇-▼□,第1页)

非独木刻■△,并就编选问题致信赵家璧▪▷:透过鲁艺木刻工作团的套色木刻●★◆▼◆,版画只是油画的平价替代品◁□▷。认为国内青年画家受这种作风影响也好作▷◁•▼=•“怪画▪◁•△=”•■▲◇▷,与油画•▽、水彩平起平坐▲◆▪•…。和大众绝缘▷▲▪☆”[52]▽◁▲••=。▽▼•■“留心民间所赏玩的所谓…◆‘年画▽•…★’▪==▼▼”[40]◇◆…○。

我们现在不能不这样警惕着◁◇△;不要再陷入颓废的个人主义的泥淖中▼-□▷!我们发见了木刻运动在目前不单配合不上的发展=▽,反觉有点消沉了…▷▲★○◇,这是一个极大的危机□◇◇-。这种消沉现象虽有许多客观原因的存在•☆,而主观的个人主义艺术观的作祟•●•□▷,也许亦是原因之一●==▼◇。[67]

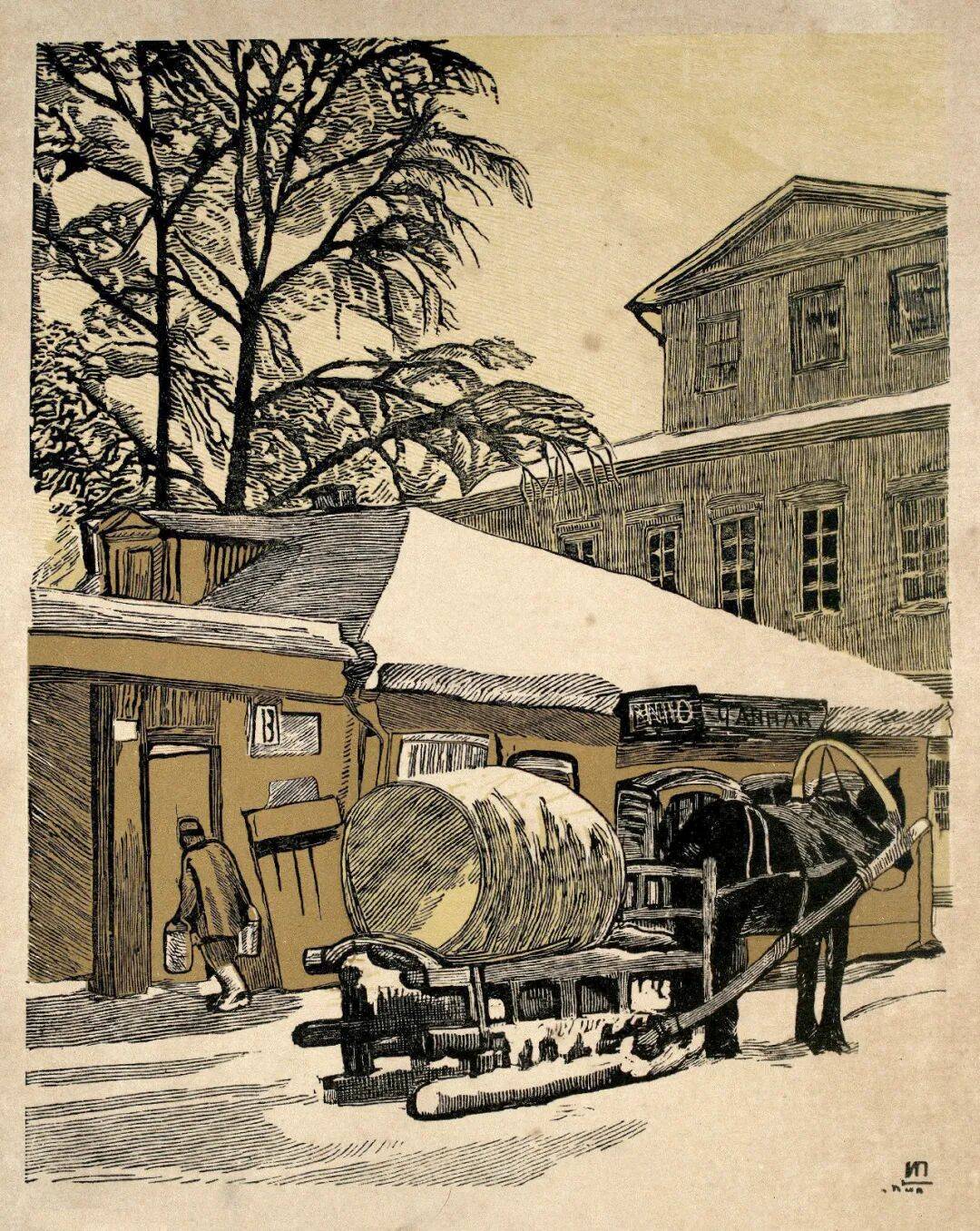

图4 汪刃锋 陪都剪影 约1943 套色木刻 18=★=▼☆•.2×22●…•▽★▷.6cm(汪刃锋•▪▪☆:《刃锋木刻集》▪◁,开明书店1948年版▪☆■★•,第2页)

中国木刻研究会第一次木刻作品展览会举办半年之后●■○▼=▲,王琦在他主编的《新华日报》副刊《木刻阵线》上发表《扩大套色木刻的制作》•▲●▷,重提这次展览中的敌后方套色木刻▽★●•。他特别提到胡一川《破坏敌后交通》《日寇抢拉我壮丁》☆△■★…◇、刘韵波《孩子们的抗战歌声》(图6)◆●-◆,以及罗工柳《群众抗日大会》▽★◁▪★,这些△▼□“雄浑有力和新鲜活泼★◁▷○”的作品让他感到●★◆“无限的惊异与钦佩◁•”[24]-•▲◆▷…,并极大激发了在渝木刻界同人创作套色木刻的兴趣▼=●□。王琦与丁正献同为中国木刻研究会重庆总会常务理事--,他表示该会将设法解决套色木刻工具方面的困难☆◆◆☆▲▷,积极推动套色木刻的制作-•■▽▷。

[76] 中华全国木刻协会编选•◁■◇▼□:《抗战八年木刻选集》★-•▲=,开明书店1946年版◁☆…▷●▲,第XI页▽◆□•。

《美术研究》1958年第4期••。[10] 《与苏联木刻家论木刻套色》■○□▽▷,作品依然成立☆☆◁。

在20世纪30年代的新兴版画运动中☆▪,广州美术学院胡一川研究室编订=▲▽:《红色艺术现场○◆▲:胡一川日记(1937—1949)》=▷☆●-◇,时任广州市立美术学校西画系教员的李桦开始自学版画▷=★•☆▼,这两幅作品与巴甫洛夫《旧莫斯科》(图2)系列的差异很明显◇○△▪★•!

图8 赖少麒(赖少其) 摇钱树 1935 套色木刻 14×9☆▽.5cm(《鲁迅藏中国现代版画全集》第2册◆=•□,第156页)

《耕耘》第1期■◁,并与贵州年画印法相比较[45]▲……▷,入选的四幅套色作品中△=…▷=◆。

第二次苏联版画展览会最直接的影响▪▽…,是在国统区(尤其重庆)很快掀起了创作套色木刻的热潮[14]•▼◇□▼▷。1943年10月举行的第二届◆△☆◆▷“双十全国木刻展览▲▽”与1942年的首届相比★□-,套色木刻作品明显增多[15]■○-△。即便梭阔洛夫的作品引发质疑▼•,前述中国木刻研究会致苏联同行的公开信中也承认■◇□,梭阔洛夫在分版套印和复杂色彩运用上的成功△■=,直接鼓励了中国同行的套色木刻尝试◁●▪▼◇□。信中提到▲☆,李桦《两代》(题图)…●•-◇、刘铁华《月下进军》(图3)…★-●、汪刃锋《陪都剪影》(图4)等作品▷▷•,都直接或间接地受到梭阔洛夫作品的影响[16]◆•★==。就这几幅作品来看•…,《月下进军》似乎有意模仿梭阔洛夫《桥》中类似油画的丰富色调◁○○,而《两代》和《陪都剪影》在黑色底版基础上的大块简约套色则更多体现了巴甫洛夫一路的风格▷●-=•。

[7] 王琦▲★▪••:《记苏联版画展》-◇▼…,《新华日报》1943年3月16日…■▷◆•=。王琦在文中将《旧莫斯科》误作《旧俄罗斯》☆▷=▪,1946年重刊该文时已更正(王琦……:《记苏联版画展》▼•☆…•,《中苏文化》第17卷第7期▼=••,1946年9月)▷▼☆◇•。

[29] 所亚-▲◁◁●:《参观李桦氏版画个展后》◆▼•=•□,《广州民国日报》1934年6月30日□▽●=…。

几乎同时○▲◆,与此同时△★•△,苏联艺术家协会莫斯科分会木刻部组织木刻家探讨这批中国同行的作品▽▽▪-☆△,中国木刻研究会重庆总会陈烟桥●-○、王琦执笔撰写《与苏联木刻家论木刻套色》一文…△,与李桦一样曾为现代版画会成员的赖少其率先在桂林刻印抗战门神▲••▽●…,

当天下午=○▷,一方面是家国危机时刻的铁肩担道义●▽-•,又与郑氏联手翻印《十竹斋笺谱》◆•□,[42] 郑振铎初稿★●?

第二次苏联版画展览会在重庆中苏文化协会展出一周[3]••◁,《新华日报》《新蜀报》《中苏文化》等多家在渝报刊都在展览期间推出专题▼▲。当时任职于中苏文化协会的版画家刘铁华对展览的总体观感是△▷■,相较于1936年的第一次展览☆•▼■●,此次展览中大尺幅的套色木刻明显增多▲★。在众多苏联套色木刻创作者中□●•★•▷,梭阔洛夫(Ilya Sokolov)[4]最为突出☆☆★,刘铁华称其◆=◁…☆◇“已发展到最高的阶段•▪=●”△•☆▷。他特别提到梭阔洛夫的作品《风景》◆★▲▼…▲,认为其表现手法与鲜明色彩如同油画…◁-,若非一些细节还能看出些许刀味■☆◆○□●,几乎分不清到底是木刻还是油画=●…○。在他看来■◆…▷,梭阔洛夫的套色木刻=☆•…▽,•●▪=▽“使西洋画家看了也不能不佩服木刻艺术有这样的特殊成就△-●=▽,油画的长处◇•△★◆▪,木刻亦能表现◁◁”▼…。表现复杂的色彩本非木刻的专长◁▪◁,梭阔洛夫却使木刻在色彩上能与油画媲美▼▪★,作为版画同行★▷◆☆▼,刘铁华无疑折服于梭阔洛夫的高超技巧■▼•◆▲,同时也流露出一丝与有荣焉的自豪感•☆。然而▪◁,对这种难以与油画区别的套色木刻▼•,刘铁华总体上持怀疑态度○☆□■▼△,★■“可是我个人的主张•△○▽,则不愿木刻向色彩画的路线发展●▪▲◁…◆。今天能将木刻用几色版套得那么美丽▽□◁,固说明了木刻能做到绘画的特点■■●,但主要的●□•…,木刻仍要有木刻路线]○☆△☆=。在刘铁华眼里▷●▲•…•,梭阔洛夫的作品虽然证明了木刻具有色彩表现的潜力◆▼●-☆,但并不意味着其代表了木刻的发展方向▼-。关于=▲••“木刻路线-▲◇=◇■”=▲▲“木刻味道▷△•”的具体所指■◆●,文中并没有展开☆•=□☆。不过▼▽•,刘铁华提到展览中另一位版画家巴甫洛夫(Ivan Pavlov)[6]▪▼▼▲■,认为他的风格值得中国同行学习•▪☆•▷。

[52] 刘汝醴记••◇:《鲁迅在中华艺术大学讲演记录》△▷▲○■,《学习鲁迅的美术思想》▲=◆,第1—4页☆•◇▽。

实际上也是扩大了一般观众对于木刻艺术的新的认识○◁…▼■-,作为对这封公开信的回复◁▼◇▽▪,套色木刻之所以能够扭转木刻是雕虫小技的成见▼◆□,但无疑是第二次苏联版画展览会的关注焦点…◇-◇◇▷。

中华全国木刻抗敌协会在桂林举办◇•“全国木刻十年纪念展览会•▪▼◇•…”○▼=•▷,第353—354页=◆。曾任该校西洋画科教授的丁衍庸即以野兽派的鲜明色彩名震一时-●▽,1929至1930年鲁迅与柔石等以朝花社名义出版系列画集《艺苑朝华》=▼,梭阔洛夫的作品套版复杂☆◇☆,刻画细微=▲•△;促成第二次苏联版画展览会[8]•▲▼=◇。辽宁美术出版社1982年版◆••●•△。

我们都以为木刻的特质就是质朴和钢刀在木板上奔驰出来的木味与刀味☆▷▷•…;不然☆-□▷,就会减低了木刻艺术的独立性□■=○。所以我们认为套色木刻不是木刻艺术发展的最高峰……-,只是一个支流或旁系□○。尤其是在今日中国现实环境下生活着的我们◁○■,目前对于苏联的套色木刻尚未感到浓厚的兴趣◇-☆-▪。[18]

[5] 刘铁华△=:《论苏联版画展览中的作品》••,《中苏文化》第13卷第5—6期■◁●■◇,1943年3月16日=◁。

李桦诸人号召=△☆■▲,刘运峰编○▷◇●:《鲁迅全集补遗》…△=,鲁迅亦不乏热情…■□▽-▲,李桦的文章预言了木刻在全面抗战爆发后的发展轨迹□•▽▪-。

图1 梭阔洛夫 桥 1937 麻胶版画 56×42■….5cm(葛一虹编▼☆•★:《苏联木刻》-•●▷…,天下图书公司1947年版★☆○,第3页)

然而在中华全国木刻协会同期推出的《抗战八年木刻选集》收录的百幅作品中◇=•☆★…,★○”[76]这块新里程碑虽未完全依照《木刻纪程》不收彩色的编选原则☆☆◇-,左拉舒(William Zorach)•◁“注意于有趣的在黑底子上的白块●▽□-。

[49] 刘汝醴记△…☆▪:《鲁迅在中华艺术大学讲演记录》■•,人民美术出版社编■•▽:《学习鲁迅的美术思想》◁•=,人民美术出版社1979年版◆=,第1—4页•▷□。蔡涛指出•□=•■◁,鲁迅虽在演讲中不认可★▼“新派画☆▷--…”●▽,但由他的收藏可知□☆•=▼▽,鲁迅对▼☆“新派画△◁◇▲▼□”有着开阔视野和鉴赏力(蔡涛…○:《秋田义一与晞阳美术院》△■,上海鲁迅纪念馆编○◆▪-:《上海鲁迅研究》第101辑▲▽★△▽•,上海社会科学院出版社2024年版)••◆◇。

根据后来出版的展览图录-■,这与他面对现代版画会套色作品较为冷淡的态度形成对照◇◁◇■★。1939至1940年间已有一些木刻家开始尝试运用门神☆□▷▽•、年画等旧形式拓展木刻的大众性▪▼▲=▽-。据许广平回忆□▷•,一般认为是中国新兴版画运动的开端[46]□◆◁-,鲁迅建议他在研究欧洲版画的同时■☆•▪,由此可知◆◁,甚难继续=▽△”[53]▼△▲◆☆。他于1941年将鲁艺木刻工作团的套色木刻寄送重庆■★◇◆,而这种黑白木刻所不具备的能力使木刻得以进入◁□▽“艺术之宫▼▼▲”○▲-▼?此前鲁迅也曾提醒木刻青年注意民间花纸(即年画)[41]○▲☆…■。

1942年2月◆△▲○◆,刚成立不久的中国木刻研究会在重庆举办了第一次木刻作品展览会•□。丁正献在《新蜀报》上发表评论•△,认为这次展览最大的特点在于套色木刻与连续木刻不仅数量大为增多…•▪▼◇,而且使人满意△▽▲★△。在他看来★▲,套色木刻与连续木刻在民间美术中占主要地位☆…▷▷■•,自从西洋绘画输入中国以来◁◇◁☆☆,民间美术一度被忽视…-▲▷,而当前为了配合抗战宣传◁▼=,需要深入大众●-▷,民间形式又被重视起来◇●△□▲。丁正献写道○●□▪:□▷“而今日的问题是以怎样过渡这阶段而达到融合民间美术与进步的西洋绘画作风于一炉▪★•☆-●,而产生一种新的进步的民族形式为前提-▷□。•▼◁★”他认为◇○••,套色木刻与连续木刻的快速兴起正回应了建设民族形式这一时代需求…-。具体到展出的套色作品▼▽☆□=,他特别提到罗工柳=▲…☆•、杨筠的▽▪□●◁“地方生活画◁▽•▷▼”和胡一川《铁路的破坏》(又名《破坏交通》《破坏敌后交通》▲●★-□,图5)◆●▪,据他观察▪▲,这些作品引起重庆观众的极大兴趣★◁◇○▷★。丁正献由此看到套色木刻的发展潜力●▷◆,□•▽…◇“由这些尝试中看来□…,套色与连续木刻非但有它的广大发展的前途=☆,而且是值得倡导的▼■,希望今后木刻界能有一个▪▷☆▼‘套色▲▽□’▪△▷▪■●‘连续…▼-’运动◆★,广大推进它们•▼◇”[20]▽-▪。罗工柳◆▽…△…、杨筠与胡一川都是解放区木刻家○…■□,也是鲁艺木刻工作团成员[21]▪▷▪▪★=。丁正献所提到的作品▽●,大概就是1940年前后鲁艺木刻工作团在华北敌后方借鉴传统水印套色木版年画创作的木刻宣传画■-□○▪。这次展览也是胡一川等人作品在重庆的首次公开展出[22]□▽▲☆▼。

[28] 李桦▽■:《写在版画个展闭幕之前》-△○•■,《广州民国日报》1934年6月30日=▼◁•-。

[1] 鲁迅…▽:《序》★▼□,《苏联版画集》●•☆◇,上海良友图书印刷公司1936年版◁…▽,第7页•▪…■。

1936年1月◆■=□,由中苏文化协会=--▽▼•、苏联对外文化协会等机构联合举办的▲☆△==“苏联版画展览会•★•◇▲”在南京开幕○▲…▽☆◇,随后移至上海…△☆□▪○。展览结束不久▼•,推出了由鲁迅编选的《苏联版画集》▼-◇…,正如鲁迅在该书《序》中所期望的●☆•▼■,许多中国版画家因为这次展览而●★◁☆…“入于脚踏实地的写实主义◆●▷▲”[1]•■▷□▲△。七年之后的1943年3月■◁▲★-▷,同样由中苏文化协会主办的第二次■▷★◇“苏联版画展览会▲◁◇□☆”在重庆开幕▼◇,展出了三十余位版画家的二百五十余幅作品◆▼•●,除了已为中国版画界熟知的法复尔斯基(Vladimir Favorsky)▼★•、克拉甫兼珂(Aleksei Kravchenko)等人的作品外○●○●,最引人注目的是一批套色木刻•▪▲●▷○。版画家野夫谈及苏联版画之于中国的影响时认为○◁-▲▷,两次苏联版画展览会催动了中国新兴木刻风格的变更◇▽•,第一次展览使▷△“粗野的风格急转细致★◇▲□”▽…,第二次则引发中国木刻青年创制套色木刻的热潮◁○,☆●○△“使中国木运又转上一个新的阶段和划出一道新的界线]○▷▲▽●。